【大紀元2025年10月23日訊】【編者按】《失控的焦慮世代》一書問世後,所談及社交媒體平台給兒童和少年身心帶來的危害,便引起人們廣泛的關注和討論。新唐人特此邀請台灣大學新聞研究所名譽教授張錦華撰文,給讀者介紹此書的重要性以及解決問題的辦法。

全文轉載如下:

近十多年來社群媒體平台的大肆盛行,已經傳出多項警訊。例如,據報導,2024年11月全台詐騙金額高達126億!平均一天就被騙4億元以上。而據統計,九成以上的詐騙源自社群媒體!

另一則重磅訊息,美國司法部門在本月初(2024/12/06)確認TikTok應在明年1月19日前與母公司剝離,這是為了維護國家安全,因為中共政府確實可能通過已在美國擁有近2億使用人口的TikTok獲取美國大量數據,並施加政治影響。

雖然TikTok再次向美國最高法院提出緊急申請,要求暫時阻止禁令生效,目前仍在等待進一步審查結果。但重視保障言論自由的美國司法部門則強調「這是阻止TikTok被武器化的重要一步!」

來自中資/中企的TikTok 已被美國法院認定具有國安威脅,但社群媒體的問題只是政治上的國家安全問題嗎?那些沒有中資的社媒呢?是否也有危害呢?

《失控的焦慮世代》的警訊

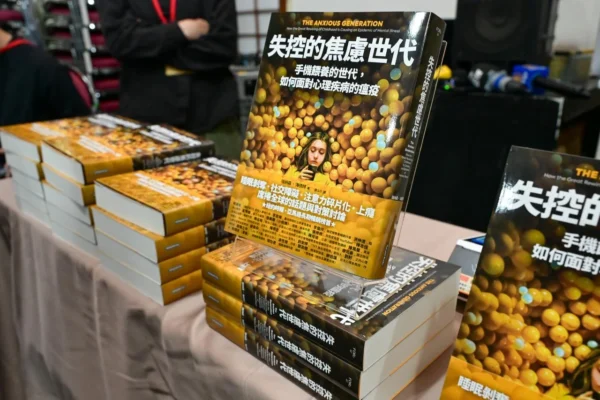

最近台灣書市熱議的一本新出版的重磅譯作,原作者是海德特(Jonathan Haidt, NYU 教授):《失控的焦慮世代:手機餵養的世代,如何面對心理疾病的瘟疫 》,英文版是2024年3月出版;中文版是上個月(2024年11 月)出版。Haidt是一位知名的社會心理學家和倫理學者,並曾獲頒正向心理學(positive psychology )獎,被譽為當代最有影響力的學者之一。

在本書中他提出令人驚悚的證據和論述,指出社群平台的使用可能已經毀掉了整個Z世代的女孩和男孩,他/她們原應有的「玩耍童年」,已經淪為「手機童年」;同時,這個作者稱作是 「童年大重塑」的轉變,對孩子們的身/心/靈都造成全面崩壞性的惡質影響!

這是真的嗎?本書舉出許多極有說服力的關鍵研究數據和觀點,迅速掀起全球的討論和關注。

澳洲國會已經在2024年11月29日,通過了全球首個《社群媒體最低年齡門檻法案》(Social Media Minimum Age Bill),立法禁止16歲以下青少年使用社群媒體。根據新法,社群媒體平台必須採取「合理措施」以阻止16歲以下用戶使用服務,否則將面臨最高5,000萬澳幣(約新台幣10.6億元)的巨額罰款。但青少年用戶與其監護人並不會受到懲罰;預計將於明年(2025)年底正式生效。

根據報導,美國多個州政府及全球四分之一的國家均已經立法禁止或限制學生在校園使用智慧型手機,通過類似《Phone-Free Schools Act 校園無手機法案》。包括法國、美國加州、紐約州、佛羅里達州、路易斯安那州、維吉尼亞州和南卡羅來納州等等。

台灣2017年的一項研究則顯示,超過一成九的國小四到六年級學生有智慧型手機沉迷傾向,而國中生、高中生則已高達三成出現過度沉迷手機現象。目前則尚未禁止學生在校園使用手機,各界仍在討論爭議中。

雖然各方在爭議什麼是「合理措施」?或限制的原則為何?但將社群媒體的使用年齡管制比照菸酒,顯示為了解決社群媒體對於日常生活作息、學生交流、上課學習、以及青少年身心健康所帶來的日益嚴重的負面影響,國際社會已經開始了嚴管的政策模式。

本文將分為六點摘要簡介本書的主要論點,但這僅是選擇部分重點,掛一漏萬;全書非常值得閱讀,高度推薦關心孩子教育的父母、老師、科技人員和政策制定者能看完全書。

作者最核心的論點是,所謂「手機世代」,它造成的後果主要有四個層面:睡眠剝奪、社交剝奪、注意力碎片化和上癮;同時因此而嚴重傷害了青少年和少女的身心健康,導致憂鬱症、自殘、自殺比例都顯著提升!

為什麼會有這些現象出現呢?這需要先了解當前傳播科技的發展及其功能。

一、首先讓我們說明一下,這個科技現象包括了什麼?

為什麼作者稱「手機世代」大約是在2010至2015年形成?這也是本書各項數據的比較基礎。

以下是一個簡要的科技發展歷程:從2004年開始,臉書和IG相繼問世,讓使用者彼此可以以前所未有的方式快速連結;2007年後,iPhone和iPad上世; 2009年社群媒體出現按讚、轉發和分享的功能,展開這個趨勢的序幕,深層改變了網路世界的社交動態;2010年,iPhone智慧型手機多了前置攝影鏡頭,自拍更容易,並有各種濾鏡效果,可供隨時上傳自拍照,強化了外貌比較和自我影像更高的期待。

這些創新功能將每篇帖文/影片的成功率加以量化,鼓勵用戶精心編制每篇帖文,達到最大的傳播效果, 並可互相比較。要贏得更多回饋,往往這意味著發表更極端的言論和圖像,或者發表更強烈的怒氣。同時,臉書又開始使用演算法針對個人偏好,發送大量的相關訊息。因此,作者指出,大約在2010年到 2015年之間,所謂手機時代,亦即「社群媒體生態系」在大多數的歐美國家日趨成熟並廣泛應用。自此,TikTok、FB、IG以及其它受歡迎的社群媒體,都擁有大量上億的用戶,而其中多半是青少年。

「社群媒體生態系」的特質

社群平台的特質和吸引力在於,它是一對多的公開表演,更內建了各種爭取眾人的認證與肯定的獎勵機制;眾人不僅包括朋友,也包括陌生人,即使用戶不積極貼文,也可能受到社群平台一系列獎勵機制的影響,因而吸引了使用者大量並長時間的上網,甚至成癮現象;並導致身心健康發展的嚴重傷害。

從使用數據來看,2016年的統計已發現,美國79%青少年擁有智慧型手機; 而青少年每天花在社群媒體的時間超過2小時;如果加上其它如Netflix、YouTube或色情網站等,則高達7小時。其中更有1/4的重度使用者表示,他們「幾乎一直掛在網上」;到了2022年,重度使用者幾乎翻了一倍高到46%。也就是在上課和睡覺時間外,這些青少年不管在何處,眼睛和注意力都多半黏在3 C螢幕上!

事實上,青少年擁有智慧手機的比率目前早已接近100%;台灣對國高中生的調查也都90%以上。而相關調查都顯示,對於青少年來說,社交模式、模範人物、情緒管理、身體活動,甚至睡眠模式,都自2010年起至今發生了根本性的改變。

二、這個廣泛而重度使用的手機時代,造成了何種不良後果?

這有多嚴重?書中提出許多數據,本文則先指出以下3個關鍵的統計數據:

重度憂鬱

據美國疾病控制與預防中心的國家事故傷害防制中心,在2010年之前女孩的重度憂鬱症比例,男生在5%以下,女生則大約在12%以下。但是在2012年開始,這個比例就開始暴增。到了2020年,男生大約為12% ,女生增加到了到將近30%。女生和男生都增加了2.5倍!但女生顯然又是男生的2.5倍!

非致命性自傷率

同樣根據美國疾病控制與預防中心的國家事故傷害防制中心,美國青少年10歲到14歲,因非致命性自殺,送往醫院急診室接受治療的比例,發現2010年男生自傷率是每10萬人大約為不到50人,女生每10萬人大約有150人以上。到了2020年,男生大約為190人,增加為近4倍!而女生則升高到450人,增加為3倍!而女生又是男生的3倍之多!

自殺率

在自殺率方向同樣大幅增加,美國10歲至14歲青少年的自殺率,同樣根據美國疾病控制預防中心和國家事故傷害防制中心的數據,2010年,女生大約每10萬人有0.9人,男生是每10萬人有1.7人。到了2020年,男生增加到3.3人,增加為1.94倍。女生每10萬人增加到2.3人,增加為2.5倍。女生雖然比例稍低,但增加幅度卻高於男生。

從以上的幾個簡要的數據即可看出,2010年起至2020年(本書所引用的統計數據截止之時)青春期前的男孩和女孩的自傷率和自殺率迅速上升,焦慮症和憂鬱症的患病率也升高。背後的成因顯然是他們的心理健康確實受到嚴重摧殘!而女生所遭遇的問題更高於男生!

三、手機/社群媒體是如何對青少年造成這些明顯的心理傷害呢?

作者語重心長地警示,這個以手機為主的「童年大重塑」,導致人類傳統上以「玩耍為主的童年」畫下句點;兒童不再從遊戲及同儕互動中學習自主、協調、合作、獨立,並發展深度的友誼;事實上,1959年聯合國兒童權利宣言就將遊戲列為基本人權之一:兒童應有充分玩耍和參加休閒活動的機會。

不過,作者也指出同時西方國家在1980年代後期陷入了一種「過度保護孩子」的政策熱潮,越趨嚴格的法規要求家長陪伴兒童,而不再如以往允許兒童自由與同伴玩耍。影響所及,越來越多的兒童和青少年被迫待在家裡,與外界隔離,疫情期間更加劇這個趨勢。科技界也提供了更多的聯網設計,而這些設備也提供更具吸引力、更多樣化的回饋;家長們也越來越習慣依賴這些設備;以手機為主的童年就根深蒂固了。

要了解手機童年對青少年男女的重大影響,作者並從社會心理學的觀點說明其心理機制。他認為這是源自惡性的比較文化和網絡成癮,使得孩子們深陷其中,並無法擺脫他人眼中的評價;同時,他也指出其對女孩身心健康影響最為嚴重。

這位社會心理學專家指出,兒童天生具備兩種基本的學習機制,幫助他們學會並認識所在環境的文化:

一是從眾偏見/偏好,鼓勵他們模仿最常見的行為。例如,當大多數同學都有IG帳號時,孩子們就會也想擁有一個;一旦進入IG平台,他們很快就會知道自己關注與追蹤的人如何使用,並順勢跟進模仿。

社群平台所設計的按讚數,可以反映哪些帖文受歡迎、不受關注或受到負評,所以社群媒體平台是有史以來最有效的從眾引擎(conformity engine)。能夠在短短數小時之內塑造青少年的心理框架與態度,決定哪些是社會可接受的行為。反觀父母可能煞費苦心,努力多年卻徒勞無功。原因之一可能就是,父母沒有從眾引擎的影響力,他們的身教與言教,往往也無法與社群媒體的社會化影響力相提並論。

二是聲望偏見/偏好,鼓勵他們模仿最有成就、聲望崇高的人。之所以對聲望高的人如此崇拜,例如網紅、追星族成為熱門人物,是因為接近這樣的人,能聚焦自己的學習目標、並大幅提高自己的學習效率,並透過與他們的連結來拉抬自己的聲望。

社群平台設計師直接瞄準這套心理系統,變化並顯示每篇帖文的數據,包括按讚數、分享、轉發、評論,以及每個用戶的粉絲數,亦即多少人追蹤與關注。這是一種社群認可的反饋循環,就是利用人類心理的弱點,卻對年輕人的社交發展和心理健康造成惡性比較文化和網路上癮,使得孩子們無法擺脫他人眼中的評價;造成焦慮、挫折、孤獨等負面情緒,影響睡眠、社交和課業專注力;並形成惡性循環。

四、對女孩的危害

作者更特別專章指出,這對青春少女危害最嚴重。

簡要的說,對於許多Z世代男孩而言,模依的對象是人氣高的男性網紅,這些網紅往往展現的是較為極端的男子氣概與陽剛特質;而由於前置鏡頭問世,對外貌視覺的比較更為敏感的青少女,特別在意他人讚美或批評他們的臉蛋和身體;並更容易形成「社會期許的完美主義」,試圖達到他人或社會期許的極大化;但是卻又不可能達到那個高標準,因而產生的挫折、焦慮、甚至憤怒無助,更可能導到負面的自傷、傷人或自殺行為。

作者特別引用了一段網路上這樣一個13歲女孩的自述內容:「我無法停止和其他人比較。情況到了想自殺的地步,因為我不喜歡自己現在的樣子,不管我怎麼努力,我還是很醜/感覺自己很醜。」

社群媒體的演算法並強調或者是放大女生想要變美的渴望,如果他們對減肥、美容,或甚至只是健康飲食有興趣,IG或抖音等社群媒體就會向他們推送更多更瘦的女性圖片。例如,「反數位仇恨中心」的研究員,在抖音註冊了十幾個13歲女孩身分的假帳號,研究員發現在他們加入平台後,抖音的演算法在短短幾週內,就推送了數萬個減重影片給她們,慫恿她們嘗試極端減肥法,例如骷髏新娘減肥法,或是喝水減肥法。

作者甚至還指出,網路上的個人資訊,讓男性更容易接近或跟蹤女孩,並且在規避責任的情況下,對她們做出不當行為。例如他們會追蹤年紀較輕的女孩的社群媒體帳號,而她們在學校裡也會受到男生的霸凌,甚至被迫分享自己的裸照,造成嚴重的身心傷害。

作者警示:社群媒體是一個陷阱,誘捕的女孩多於男孩,2015年的研究統計顯示,13%以上的女生達到每週40個小時的使用比例,亦即每7名美國女生就有一人;男生則為7%不到。藉由承諾,提供各種社群連結,吸引女孩重度使用,不斷增加連結人數,卻也降低了人際關係的深度;這也是為什麼在2010年代初期開始,女孩的孤獨感會急遽上升,而男孩的孤獨感只有相對緩慢上升。

五、「靈性退化」的現象

很有趣也很有深意的是,同時身為倫理/道德學者的海德特自稱為無神論者,但他認為宗教思想中含有促進人類提升的許多心理智慧。他的研究著述中常引用宗教的智慧來促進互相理解和彼此關懷,試圖療癒這個分裂、仇恨和衝突的時代。在本書中,他更引入了一般學者鮮少討論的「靈性」觀點,主張手機掌控的時代,不僅是對青少年,而是讓我們每個人都產生了「靈性退化 」的現象。

他的研究發現,一般人在社會空間中,會以三種情緒因素來選擇親疏遠近的關係:包括覺得親近的程度、社會等級程度,和神性/德性程度。前面兩者或可說是水平面向的,也是既有的親屬或經濟社會階層的分布。而第三種則是一種垂直的軸線,是一種向上提升或向下沉淪的內在軸線。他發現許多文化中都明白指出:德性高尚的行為讓人向上,更接近神;而低劣、自私或令人厭惡的行為則會讓人墮落、遠離神,甚至與神對立,成為惡魔。

以手機為主的生活對靈性提升的影響是如何呢?作者引用了另一位社會心理學者David DeSteno(大衛‧狄史丹諾)的著作《神如何運作:宗教益處背後的科學》提出大量證據顯示:有六項靈性練習,確實能夠改善人的身心狀態和幸福感,包括:集體的神聖體驗、親身(身體)參與、靜止/安靜與專注、自我超越/無我(停止以自我為中心的思考,如「我」想要什麼?想做什麼?「我」如何被他人讚賞或排斥?)、慢怒快恕(不要急於用自我的道德標準批判別人、自我辯解;而應反思自己,改善自我、寬恕別人、愛鄰如己),以及敬畏大自然,亦即在壯濶的天地宇宙中,能夠全心感受大自然之美,讓個人生出敬畏之感,體悟到自我的渺小;但同時又能擴充心識領域,願意接納更多的萬事萬物,對所有生命產生更親切和寛容之量。

這讓我想到弘一大師圓寂前所言:「華枝春滿、天心月圓」;讀這樣的詩句,我們可以感受到大師的謙遜,感受自我的渺小,超越對自我的關注;但擴大意識融於天地的無垠、祥和和美好,內心而充滿感恩和愉悅。

但手機/社群/網路遊戲/色情影片等,則與以上的提升靈性的實踐剛好相左;即使有一些正能量、美麗的影片,但只有手掌大的螢幕和快速的滑動變換的主題,注意力很快被分散;而社群機制引發不斷聚焦以自我為中心的按讚、分享;吵雜、破碎的留言;極端的情緒、評斷、惡質的比較、甚至霸凌等等。留言中常看到的是一些所謂道德操守上令人厭惡的言辭,與提升靈性完全相左,甚至把人品往下拉低。

靈性提升的感受可以減少關注自我、降低自我中心、心胸更開放、更願意與自我以外的事物產生交集;尤其集體靈性練習的同步行動,會增加彼此信任感,減少孤獨無所適從的感受。這也可以解釋為什麼手機童年的青少年出現了嚴重下滑的社交、憂鬱、精神注意力、甚至自殘/自殺等等靈性缺失的心理健康問題。

六、我們可以做什麼?

本書對手機時代的問題討論非常豐富深刻;在這本將近500頁的著作中,同時涵蓋了科學研究、兒童社會心理、更罕見的指出人類靈性傷害的問題。作者語重心長地說,在 2010年,科技公司、家長、青少年,政府都完全不知道智慧型手機和社群媒體會造成多麼嚴重的負面影響。但現在我們已經很清楚的看到了、證實了。是時候趕緊採取集體行動,包括政府的法規、政策、科技公司保護青少年的技術機制、學校和家長如何維護青少年以玩耍為主的童年;如同菸酒禁令,重新檢討放寛限制父母不讓兒童適度獨立玩耍的法規;學校制定要求禁止在校期間使用手機的規則;家長應該自我克制在家人群聚時使用手機、避免將螢幕作為安撫兒童的手段,以及提供更健全的讓孩童健康玩耍成長的環境等等。

本篇小文不再詳細說明這些具體的政策建議,包括技術性的自制、法律和他律手段。前面已經指出,全球已有四分之一以上的國家展開相關的立法和政策規範。台灣的教育界其實也開始討論更具體的管制建議。

其實本書更深刻地指出任何管制或限制其根本的目的,應是提升人類靈性/道德,才能真正促進我們自己及下一代具有自我反思、互相友善、互助關懷、敬畏自然的社會,這才是人類真正美好的未來。

當代最重要的哲學家康德,他的墓碑上刻著最常被後人引用的兩句話:

「有兩樣事物我越是經常反思它們,便越覺得讚歎和敬畏:那就是我頭頂上的星空,與我內心裡的道德律。」相信本書作者強調靈性的重要性,也正是感到宇宙無垠,日月星辰的有序和美麗,映照和引領著我們每個人內心的良知善性,是一種神性的啟示,也是人類永恆的目標。

本文轉自新唐人季刊2024冬季號

責任編輯:李潔思#