围炉过年:从除夕到元日的民俗守护人心中的善

到了年终除夕,无论古与今,不管海角天涯,思绪总归向一个方向——归乡。尽管一年的骇浪惊风,心中就想望着归乡围炉团聚的一天,与家人分享喜悦与努力的成果。日月竞逐下,今昔围炉年夜饭也发生了很大的转变。然而,地不分南北与东西,团圆是家家户户永远的相思;人不分清贫或富足,年夜饭总是除夕的压轴戏。

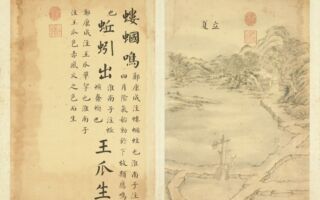

传统的中国人在除夕饭桌上除了吃团圆饭、拿压岁钱,还做些什么呢?现代人的年夜饭只是吃饭聚餐,甚至上馆子大啖,年味反而淡薄了。从前,除了吃饭,还有很多活动交错在年夜饭席间,从除夕跨年到元日(黄历正月初一),浓郁年味不同于日常聚餐!将时光镜头转回百年以前[1],一起来捕捉传统除夕围炉团圆的剪影,温暖我们日渐被风尘刮得稀淡的过年心情,守护人心中的善。

年夜饭前的重要行事 祭祖拜神

在除夕年夜饭前,一家人必做一件重要的事,就是阖家虔敬地祭祖拜神。有的家庭还出城去祭祖酬神,非常慎重。

在除夕夜不一样的烛火光辉下,高堂上的长辈欣见老老小小阖家团圆,舐犊情深,欣慰之情溢于言表。晚辈向长辈叩头贺年;长辈逐一呼唤儿孙的名字。回家团圆的、家中的晚辈向长辈贺年之后,就是阖家“围炉”吃年夜饭的时光。

温暖聚首 吃年夜饭

“围炉”本是指围着火炉温暖的相聚,也特指除夕夜一家人的团聚。一家围炉团聚,享佳肴、品酒香。同时在席间,一家人轮番献艺:弹奏乐器、射谜语、猜拳……,各展所长,全家同乐。除夕的团圆宴有如家中子弟们平日所学的“成果发表会”,长辈则用白银和笔墨当奖品,分赏给晚辈。

除了献艺、游戏同乐,古来的礼仪规范也在席上传承。家族中已经担任官职的男子弟要背诵《礼记‧少仪》篇,通晓文书,有才能的女子弟要背诵《礼记‧内则》篇。透过熟习礼仪规范和各种风俗,自己更加努力正心修身。除夕夜,一家人同堂的和睦欣悦之情,远比饮食之乐让人陶醉。

正月初一 燃爆竹避恶鬼 吃饺子迎福运

就在一家团𪢮的哄笑声中,四邻爆竹声连连响起。子时后,众人家焚香接神,燃放爆竹以致敬。响声此起彼落,连霄达巷,络绎不休。南北朝时的古人,在正月初一(元日)的一早先在庭前燃爆竹以避恶鬼。

正月初一这一天,清朝国境之内无论贫富贵贱,皆以白面包饺子来吃,叫“煮饽饽”。富贵之家,拿金银的小锭和宝石等等宝物暗藏在水饺中,以卜顺利。家人谁吃到了“宝”水饺,则一整岁大吉。(见《燕京岁时记‧元旦》)

长寿酒 避邪除瘟疫

除夕年夜饭,尽将山珍海味堆满桌,一道道除夕菜肴都饱含象征寓意,祈愿家庭兴旺,年年有余,福禄飨八方。保健延寿的药酒也是过年的重头戏之一。南北朝的风俗,在新年元旦,即黄历正月初一这一天,长幼全都穿着正式衣冠,从小的开始依序向长辈拜贺新年,饮屠苏酒、椒柏酒。因为小孩得岁,所以先饮;老年的失岁,所以后饮。(《荆楚岁时记》)

“屠苏酒”是以药草屠苏和其它药草制成的除瘟疫的药酒,相传是从华佗就传下来的方子。历代医书如《本草纲目》中也都记载,在正月初一饮屠苏酒,可避邪、除瘟疫。

传说唐代的道士、药王孙思邈曾在除夕时送给乡里药囊,浸在井中。次日,即元月初一取出置清酒中煮沸,名屠苏酒,阖家饮之,不染瘟疫。孙思邈的《备急千金要方》、《肘后方》中都有记载这一方子。

有些地区,从除夕夜就饮屠苏。例如宋代苏轼、苏辙兄弟家中的年俗就是在除夕饮屠酥酒。苏辙的《除日》诗提到“年年最后饮屠酥,不觉年来七十余”,可见这风俗在当时的盛行。

“椒柏酒”是椒酒和柏酒的合称,也称“椒柏酒”,《本草纲目》记载椒柏酒,“元旦饮之,辟一切瘟疠不正之气”。古人在黄历正月初一献椒柏酒给家中长辈,为其贺年祝寿。汉代崔寔《四民月令‧正月》原注说:“椒是‘玉衡’星精,服之令人能老。柏亦是仙药。”

长辈爱儿孙 压岁钱传家教

除夕围炉后,长辈满心慈爱分送晚辈“压岁钱”,对晚辈来说是年中一大乐事。元代人吴当记述:“家人共守迎春酒,童穉(音“稚”,幼孩)争分压岁钱。”(《除夕有感其二》)

“压岁钱”古代称“压崇钱”或“押岁钱”或“厌胜钱”,本是在除夕时为了驱除“祟”这种吓小孩的怪物,放在床头、床脚用来“压祟”的钱,后来传成了“压岁钱”。

清代习俗是用朱绳穿过百个铜钱编串成龙形,压在床脚,用来压祟,并为孩子祈福长命百岁。后来长辈在除夕给小儿的红包,也叫压岁钱(见《燕京岁时记‧压岁钱》、《清嘉录》),勉励子孙们循规蹈矩,不要放荡善良的本心。“分与压岁钱,并戒毋荡佚”(林占梅《乙丑除夕团圆歌》)。除夕团圆夜,透过压岁钱传递了家教的作用与意义。

除夕守岁 通宵不眠

年夜饭后,长幼聚饮祝颂,守夜通宵不眠叫“守岁”。晋代周处《风土记》记载“守岁”原来是“蜀之风俗”。后来这种风俗在后代广传开来。“守岁”通宵达旦,具有“延年”的吉兆,也有一说可以为家中老人家的年寿祈福。宋代之后,守岁的风俗更普遍,“守岁全家夜不眠,杯盘狼藉向灯前”(陆游《除夜》)。守岁的“宵夜”五花十色,以甜点为主,如糖煎、蜜煎、糕、酥和坚果栗子、银杏和豆子、瓜子等等都有,形形色色,种类繁多。(《梦粱录》)

围炉、守岁中,远处、近处的爆竹声此起彼落传开来!暖风褪去柳梢冷,一夜唤回天地春!守护传统价值的民俗,守护人心中的善,穿过除夕,正月初一的新年晨光将春天捎回大地!

——注释:

[1]参考:清末的台湾府儒学训导林占梅(字雪村,号鹤山,公元1821年─1868年)在他的《乙丑除夕团圆歌》,留下的他家族人在除夕团圆过年的情景。◇

@*#

责任编辑:李梅