【前言】近日,无意间翻阅到一篇写于2013年的访谈文章,写实派绘画大师格里马尔迪(Michael Grimaldi)对传承古典艺术的心志表明仍言犹在耳。尽管12年过去了,这些内容对于追求传统写实绘画的学子,依然极具参考价值。

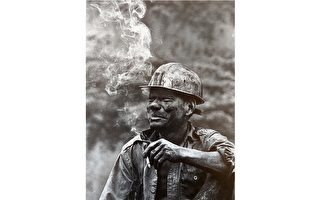

在七十年代至九十年代,抽象画、极简主义与观念艺术狂飙的世代——尤其在纽约——年轻的格里马尔迪却一心钻研传统绘画技法,拒绝进入大学艺术系,甚至远赴文艺复兴发源地佛罗伦斯,寻找名师指导,只为实现对视觉艺术的追求与理念。如今,他的技法纯熟、作品细腻,带着些许忧郁气息。他自许为拉斐尔一脉相承的画派传人。

二十多年来,他同时在美国东西两岸的传统艺术学院任教,足迹也遍及南美洲与亚洲。曾获多项奖项,包括阿尔玛·夏皮罗奖、罗马美国学院附属研究员资格;并在世界各地博物馆与画廊(如纽约论坛画廊、东京森美术馆)举办展览。

常想:在这座充满朝气与探索的纽约,为何全世界最前沿的、最传统的事物都能同时找到?凭借的是开放包容?还是全球最大的金融中心?抑或是人们努力不懈地实践自我理想。

而今这座城市正深陷社会主义危机。其实,无论何种主义当道,若人失去同理心、沦于贪婪自私,便难以长久;艺术亦无以为继。

——2025/11/03 纽约市长选举前夕

“No day without a line” 希腊画家阿佩莱思(Apelles)说:“没有一天停止画画,就算是画一条线”。绘画也是练手艺。在纽约艺术学生联盟的学生,对此一名言可谓奉行不渝。

艺术学生联盟是怎样的一所学府?

这是一个艺术家创立的机构。事发于十九世纪后期,美国国家设计学院(National Academy of Design)的设计部门因资金不足欲取消艺术类课程,因而学院的学生与工作室的指导教授走到一块,于1875年成立联盟。这是“纽约艺术学生联盟”(The Art Students League of New York,简称ASL)的由来。

刚开始他们在曼哈顿的一个阁楼里聚集。1889年,联盟得力于更多著名艺术家的帮助,美国艺术家托马斯·埃金斯(Thomas Cowperthwaite Eakins)和奥古斯都·圣高登斯(Augustus Saint-Gaudens)都参与组织协会的行动,并注册成立董事会。1892年在纽约西区57街215号落脚。

自此,艺术学生联盟一直就住在这栋楼,是一栋法国文艺复兴风格的建筑,作为他们永久的家。对于那些不满艺术学校里欠缺教学质量、对传授知识技巧有意见的人,这里是一个自主性强、以创作为主的学校。

“艺术学生联盟”完全不同于一般大学艺术学院的学制,学校提供主要三种类别的课:绘画、雕塑和版画。雕塑有木雕、石雕、铸铜、铸模;各种传统版画;绘画包括素描、透视法、人体结构。事实上,素描是所有艺术的基点。

在这里从早到晚都有人体素描的课。任何人都可以去登记选课,有些素描课挤满了学生,额满后要等到有空位出来才能在你心仪的教师课堂上学习。在那画了三年五年的人比比皆是,甚至还有十年的。有些老师教素描又教绘画,但若素描没有画到相当水准,是不会接受学生上绘画课的。听起来很老式,但这儿就是这样。

上这些课既没有文凭又没有学位,完全是出于对艺术的热爱。美国二十世纪著名的画家、雕塑家,几乎都在这里学习过、教学过。

名单列出来可真是一长串,像汉斯·霍夫曼(Hans Hofmann)、亚历山大·考尔德(Alexander Calder)、乔治亚·欧姬芙(Georgia O’Keeffe)、巴尼特·纽曼(Barnett Newman)、诺曼·洛克威尔(Norman Rockwell)、曼·雷(Man Ray)、杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)、李·克拉斯纳(Lee Krasner)、罗伯特·劳森伯格(Robert Rauschenberg)、唐纳德·贾德(Donald Judd)、罗伊·李奇登斯坦(Roy Lichtenstein)、马克·罗斯科(Mark Rothko)等。

看完了这一串人名,大概可想像“艺术学生联盟”在美国或世界现代艺术史的影响。纵使有些人后来不是走写实的路,但他们在此“练手艺”、激发创作的助力与氛围。

“艺术学生联盟”走过150年的历史了,仍然坚持初衷,让有心学艺的人到此沉潜、磨砺、深入。随着数位时代的来临,到“艺术学生联盟”修课学艺的人却有增无减,甚至欧洲学生也来了。真是百年老店,只为求艺。

写实派绘画大师麦可·格里马尔迪

在纽约艺术联盟选过素描课的人都知道,麦可·格里马尔迪(Michael Grimaldi)的课不易选到,经常排两三个月队才能挤进他的素描课。上课的学生们,有的白发苍苍,有的年轻稚嫩,有来自不同国家的人,而有些在画界已颇有名气的。这种现象好像已是盟校传统的一部分。

他受学生敬重,虽然他还是这些授课老师中最年轻的一位。湛练的技巧与对观察专注物丰富知性的析理,知性又热诚的教学,是他深受欢迎的原因。在从事写实画并游走于美国东西两岸画廊展览之余,教学仍是他不能放掉的志业。透过与他的访谈来了解一位写实大师级的青年艺术家心历路程,以供往艺术之路的人参考。

麦可在他的艺术自述里说:

“我教书,是因为我相信每个人,都应有见识、学习和发展基础知识的机会,这有助于将愿景实现。此外,由于学习是一种无止尽的过程,我也从我的教学经验中学习。如果我能帮助别人走创作这条艰难的路,而我就是将从前辈那里学来的传承下去,这是珍贵无价的服务。从我被教导来的经验,自己综合过的意见和想法,我可以教给别人如何分析与安排工作流程,让他们可以用在创作上,如此,我觉得我是做出了重要的贡献。这是经典的延续和发展,在下一世纪的古典写实主义艺术领域中,至关重要。”

麦可生长的年代(1971年生)正当是纽约各类艺术纷呈的时代,但他渴望找到能教他文艺复兴大师写实画法的老师。他曾到处求师。在一般大学的艺术系他得不到这种资讯与训练,他曾远走意大利佛罗伦斯学习大师的技巧,回到纽约后,决定不在一般的大学上课,而选择了艺术学生联盟、国家艺术学院(The National Academy)、纽约工作室学校(The New York Studio School),并且到阿根廷布宜诺斯艾利斯大学(Universidad de Buenos Aires),这些都是专门磨砺人体结构、古典画法与理论的另类艺术学院。

目前麦可除了在纽约艺术学生联盟授课外,同时在美国各地不同的专业艺术学院授课。包括国家艺术学院(National Academy)、视觉艺术学院(The School of Visual Arts)、费城当代写实艺术中心 Studio Incamminati、安德烈耶娃人像学院(Andreeva Portrait Academy)教授古典技法,指导学生如何去看、去建构一个画家该具备的本事。而教授素描是他的工作,也是志业。

专访格里马尔迪 一窥美国当代写实大师级艺术家心历路程

WJ Chir:你认为当代艺术的价值是什么?

Michael:幸好,我不认为有可能在创作当代艺术的同一时代就去评断它的价值,除非从个人主观的层面上来评断。回顾历史,人们总试图评断(甚至指挥)他们当时艺术的趋势或者成立一个“官方艺术”。但是这些人往往就是没法体认出后人才识别到的真正定义那个时代的艺术。这个现象在今天似乎最为明显: 策展人和商业画廊以其庞大的影响力在定义着“官方艺术”(亦即主流认可的艺术),正是这批人在定义着当代艺术趋势。也许这样是表现了我们想要表达“此时此地”(here-and-now)的切身欲望,但我很怀疑:在商业利益动机下,他们能够洞察到什么是超越时代局限而进入未来几代的艺术作品吗?

WJ Chir:在我们这个时代,绘画的意义为何?

Michael:绘画是一个广泛的领域,同样的道理,企图定义当代绘画的意义是没有意义的,只能从个人观点来谈。有别于自由市场对虽限量但能复制生产的作品趋之若鹜,绘画却是亲手完成而且仅此一件,这是绘画与众不同的一个特质。绘画能在艺术家从起稿到完成的整个过程中完整地表现个人意图。

WJ Chir:你当年为何选择纽约艺术学生联盟来学习?

Michael:起初我只想在高中毕业后上大学前在这里先待个一年,上些人体素描、解剖学及油画的高级课程,希望打下基础,以便到艺术学院后在这个基础上继续扩展。但在这里学了没多久,就发现这里有它独特的长处,它提供紧凑的课程,由专业艺术家指导,学生可以自由选课。在80年代末90年代初时,艺坛的具象艺术和抽象艺术及观念艺术激烈地分裂,在一般学院艺术课程几乎不再教具象艺术,一个只对具象艺术的潜能有兴趣的年轻学生自然发现ASL是唯一能提供这方面密集训练的地方。我当时就选修了许多课,着重在怎样以客观的、近乎科学的方法去了解视觉感知。

WJ Chir:一般艺术学院和ASL有何不同?

Michael:首先,ASL不提供任何学位,也不打分数。这么一来,学生得完全靠自己负责选择学习的道路,而各个课程完全自治,由教师自己设计进度,所以从学生到教师都具备了这个高度自我负责的特质。而一般艺术学院的课程是校方规定的而非教师指定。由于学院得颁发学位,就得有成绩计分系统,这样学生必得依赖往往不称职的教授甚至程度更差的助教来判断他们的程度,因为教职的取得不在于他们的艺术专业经验,而在于他们的艺术学位。 在ASL的教师都是开过画展的专业艺术家,并都有多年的教学经验。这里提供比较多的实际画室工作时间,而且着重在素描、绘画、雕塑的实质技巧训练。 在我看来,艺术学院毕业生极有可能变成高度依赖他人(教授、策展人、收藏家或艺评)的评断,因为学院里不重视实际技巧训练,而是在学理上定义美学。学院毕业生若不想恒久被学院的美学定义绑架,就得学着独立思考,并承担自己艺术行为的责任。

WJ Chir:这里大部分学生企图做什么?

Michael:简单地说,这里一般学生都想发展出一套视觉语言,以直接的方式来表达他们的思想概念和情感。他们学习素描及绘画创作上的基本概念和技巧,视觉沟通在有些方法是学得了的。画一幅画牵涉许多元素,得将这些方方面面传授给学生,增加他们视觉沟通的能力。

WJ Chir:他们对我们现在这个时代想表达什么?

Michael:这里的学生来自世界各地各族裔,很难说得准他们的长期目标。虽然他们有许多还不清楚自己想表达什么,但我相信他们都感到以素描、绘画或雕塑来具象表现人体或一件实体物件的艺术潜能,它以非常独特、非常个人的方式来诠释周围的世界。在绘画过程中,有那种很原生的、发自肺腑的、很有机的因子仅存在于艺术家个人的感应和内在想像中。

WJ Chir:你认为绘画已死了吗?

(虽然这话在一世纪前就有人说过了)我个人一直不这么相信,但看了2010年Whitney美术馆的双年展后,我也开始怀疑我们的艺术教育和艺坛出了什么问题。也许电视、电脑、网路已经改变我们的视觉感应和美感。好像1970以后出生的艺术家宁可从事动态影像或装置艺术,而不再画画了,在双年展的绘画不再是以传统方式画出来的作品了。为什么?

Michael:不,我不认为绘画已死,而是重新定义自己和它的角色。虽然总是有画家存在,但在今天,绘画的力量和即时性却面临了考验。如你所说,大部分得归咎于电视、电脑、网路带来的视觉感应的改变,这就产生了在美学美感和感官感应之间的平衡问题。进一步产生了“绘画在现在这个时代还能有什么力量”的疑问,正如你提到双年展那些作品例子一样。

譬如拿表达战争的恐怖来说吧:毕卡索的《格尔尼卡》(Guernica)或哥雅的《战争的灾难》(Disasters of War)的确以一种泣血般的强烈方式表现了战争的苦难和恐怖。在美学上,这些作品至今矗立不移。但对今天这一代已从电视新闻和YouTube上看多了现代战争的浩劫影像,绘画在表现这个主题上显然配备不足了,而且被迫得像这些媒体一样向人们诉求于感官,而非美学。

今天我们很容易地在网上看到Zapruder(一个普通市民)以家庭录影机意外地完整录下甘迺迪被刺的血溅过程,看到越战中女孩脱掉燃烧的衣服逃命的照片,以及2009年伊朗学生示威中Neda Agha-Soltan被活活打死的过程。

我们是否已经被这些视觉影像变得麻木了,而艺术是否因此被迫得越来越诉求感官的重口味呢?我想这个问题也许能稍微解释为何今天的绘画无法成为一个很有冲击力的媒体了。

另一个原因,是我们依赖网路和电视的实况转播来代替了我们现场的亲身经历,结果呢?我们变得愈趋冷漠,缺乏安全感,又屈服于多数意见的一代,只能用一种事不关己的态度来处理世事。虽然这个现象威胁了绘画的地位,我倒觉得这也正好重新介绍以一种直接参与的手制艺术,例如绘画的可贵性。

正如你从Whitney双年展的观察所言,当今主流的绘画极少不仰赖整体作品的其它结构,大部分当代美国绘画否认它能独立于赋予作品意义的整体设计之外,它只能是大件装置艺术的一部分,或一件表演艺术的一部分。(注1)

这样对具象艺术存在意义的疑虑,使得传统素描和绘画艺术不像以前那样被传授了。这加剧了绘画作为一个有效的视觉表现艺术的没落。假如像过去百年来那样渐渐将绘画从艺术语言中挤走,绘画本身也就失去了沟通能力了。(注2)

WJ Chir:可以分享一下你如何在你这一代成长的吗?你似乎是一个很特别的人。

Michael:这是个复杂问题,我很想来个冗长的自传性回答。简短地说,我生于1971年,成长于纽约市,青少年经历了那时的庞克文化,就是什么都想自己亲身经验,不相信权威指导,在纽约下城东区、格林威治村、苏荷区,我周围都是艺术家、作家、音乐家、摄影家、制片人,这些人从亲身体验生活和艺术中来定义自己,并不断地和权威对抗。影响我也实践了一些像他们那样直接了当的诚实、艺术上的真诚和自觉,同时我又对他们当年对艺术建立起来的权威定义进行反动。

纽约到了80及90年代,从一个面对面接触交流的社区明显地转变到在充斥着消毒过、缺乏个性的各种连锁店中无所谓的群体。我和同辈成长在一个面临能源危机、高犯罪率、及冷战阴影的时代,却是最后一代在童年时没有电脑、手机,但又可以接触到没被审查的所有资讯。

注1:今天绘画在主流当代艺术作品中常常不是独立的艺术,而是归入装置艺术或观念艺术项目,像Jeff Koon或 Damien Hirst的绘画从构思到完成都是他们的助手生产的。

注2:现在的人通常拥有基本的文字训练,于是常习惯性的用列表式的方式来表现自我。当你用文字和摆出实物来表达作品的概念时,你就把绘画传统上担负的表达概念、建立起背景叙述及经营情境等工作大部分拿掉了。

艺术家倒像个策展人:将现成的物品、图片和文字摆放排列罢了,而不再从事最原始的创作,这样一来,也移走了一些艺术家在这样一件作品的责任。因为画家亲手作画作自我表达的这个方式使作品的优缺点成为画家直接的内在责任,这样的作品必须能不依赖外在条件独立存在,许多画家没这样的准备。@

责任编辑:连书华#