【大纪元2025年07月30日讯】(大纪元记者曾莲纽约采访报导)那是一个天气极端恶劣的傍晚,风雪如刃、天地一色。1978年5月27日,南极半岛北端的阿根廷陆军希望基地(Base Esperanza)寒风凛冽,在这片人迹罕至的冰封之地,零下30度的恶劣环境中,一个小生命悄然降临。没有医院,没有救护车,一个顽强的女孩来到了世间,她就是Marisa de las Nieves Delgado——历史上首位在南极出生的女性。如今,这位“南极女婴”也已经成家立业,成为律师,定居于美国纽约。

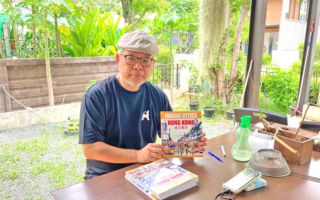

出生于雪与风之中,Marisa名字中“de las Nieves”是西班牙语,意思是“来自雪中”,命定般地与这片白色大陆连结在一起。她的人生,也从一开始便是边界、记忆与归属的交织。现在的她已到不惑之年,也成了4个孩子的母亲。2年前,她与另外两位出生在南极的朋友,共同成立了“南极原住民”(Native Antarcticans)组织,希望让世界听见一种来自冰原的声音——不只是数据与科学,而是人的感受、家的连结。今年7月,她受邀于台美文艺协会(TAAC),在总督岛艺术村展出她出生时留下的珍贵照片,一段来自南极的家族记忆。

冰雪中诞生的女婴

Delgado一家原籍阿根廷北部萨尔塔省,一个植根于传统的内陆城市。他们曾经是无数军人家庭中的一员,却因为南极,他们一家的名字被记录在《阿根廷南极百科全书》(Atlas enciclopédico Antártico Argentino)中,成为一段经典历史。

1978年2月,八个阿根廷军人家庭抵达南极的军事基地,共同建立了特别的堡垒Fortín Sargento Cabral,那是一个历史创举,在南极建立生活社区。而这座基地也逐渐由几栋功能单一的建筑,如今已变成一个完整的社区:医疗设施、教堂、电台、甚至还有电话和Wi-Fi。

对当时已怀孕四个月的Juana来说,带着两个未成年的孩子,随着丈夫Néstor Arturo Delgado在南极生活,是一项无比艰钜的挑战。她不仅需面对极地恶劣气候与孤立无援的环境,更要准备在地球尽头白色荒原上,诞下自己的孩子。

5月27日黄昏时分,Juana突然阵痛发作,比预产期来得要早。一辆摩托车被临时作为救护车,在雪地中颠簸穿越80公尺的距离,带着待产的她奔赴军事基地的急诊室。在简陋的医疗条件下,丈夫Néstor担任医生助理,一同接生了这名顽强的女婴。

Marisa是Juana的第三个孩子,也是首个在南极出生的女孩。对Juana来说,生产的过程只是“另一场分娩”,但这是史无前例的事情,她还需要在产后与婴儿一同度过严酷的冬季。

在世界尽头的珍贵记忆

在Marisa出生时,她的姐姐14岁、哥哥6岁,他们一家在南极生活了近一年的时间。对大多数人来说,那是一段几近不可想像的童年岁月——冰雪覆盖的世界尽头、白昼与黑夜颠倒的时空、与外界几乎完全隔绝的环境。然而,就在这样的地方,这个家庭依旧努力地让孩子受教育、过生活,就像在任何一个城市一样。

1978年,阿根廷Dámaso Centeno的分校在南极落成,拥有数间教室与一个大型休息空间,Marisa的哥哥在那里接受了小学教育。“住在南极需要勇气,全世界没有一个地方像那里:只有冰雪、企鹅、一些海豹、海狮,除此之外什么都没有。”父亲Néstor曾这样形容。

对Marisa而言,虽然她只是襁褓中在南极待过八个月,但父亲所带回的故事、物品与影像,构成了她童年记忆的底色。她还找到了父母留下的珍贵相片胶片,冲晒出来,一点一点拼凑出南极的图画。

那一间间红色小屋,在冰雪中成为令人瞩目的风景,孩子们坐着由极地狗拉的雪橇在基地玩耍的画面,仿佛进入另一个时空。对于父亲Néstor来说,南极是他一生中最骄傲的地方,即使回到了阿根廷,他也将在南极的运货雪橇带回来,改装成家中的茶几。直到弥留之际,他仍以满怀热情的语调,描述着他所热爱的那片白色大地。

零下30度出炉面包 营造家的味道

在TAAC的展览中,最吸引笔者眼球的一张照片,是一名身着短袖的男子从烤箱端出一盘新鲜出炉的面包,桌面上还有正待烤的面团。这不是一般的家庭厨房,而是在南极军事基地内的厨房,为整个军事基地的大家庭准备的饱腹美食。这正是Marisa的父亲Néstor,这张充满生活气息的照片,捕捉了南极生活的日常面貌。

“听我家人描述,南极的厨师,其实有点像心理医生。”Marisa说,在南极,每一餐不只是进食,更是社群连结的重要时刻。从零下三十度的雪地回来,当他们脱下冰冷的外套,走进温暖的房间——那时候,一杯咖啡、一个新鲜出炉的面包,都是生活中最珍贵的慰藉。

“如果你累了一整天,回来却看到桌上只有空空的碗,你会觉得整个人都垮了。”Marisa形容那种孤岛般的心理状态。南极不只是地理上的边界,也是情感的极限,而食物,是在这种孤绝之中,最能让人觉得慰藉的东西。那炉面包,就是南极基地中最温暖的记忆,那张照片留下的,不是一名军人在执勤,而是一位父亲,在南极寒夜中,用双手为战友和家人烘烤出家的味道。

Marisa从父母处了解到,因基地有瓦斯炉,烹饪最大的挑战并非生火,而是缺乏新鲜食材。“蔬菜是干燥的、牛奶是粉状的、新鲜蔬果根本没有。你会觉得自己像是在太空站煮饭。”

来自冰原的声音

“南极是我出生的土地,是我和家人情感的起点。”Marisa深深相信,南极不该只是军事与科研的领地,它也是人们生活过、成长过、有记忆的家园。她与另外两位出生在南极的人,在2023年共同成立了“Native Antarcticans”,希望让世界听见一种来自冰原的声音——不只是数据与科学,而是人的感受、家的连结。

她说,他们从人文、艺术、文学着手,将南极重新讲述为一个“有人情味的地方”:有家庭、有故事、有梦想。从展览、学校课程、文学创作,到跨国合作的研讨会,他们一步步打破语言与学术的垄断,只为让更多人知道,南极,也有原生的记忆。

“有一天,我想带我的孩子们回到那片土地,让他们亲自踏上南极,看看妈妈出生的地方,听听那些风声与冰层的声音。那不只是一趟旅程,那是我们家族记忆的延续。我希望他们知道,责任、坚韧与合作,并不是抽象的字眼,而是这片冻土教会我们的事。”她眼神坚定地说。这份来自世界尽头的牵绊,正悄悄为下一代种下最温柔又坚实的根。

跨越世界的尽头 从南极到北极对谈

7月19日,纽约总督岛House 17的TAAC的展厅中,Marisa与台湾艺术家林嘉贞一起进行了一场《从南极到北极》对谈,从截然不同的个人经验出发,却共同回应着一个当代最迫切的提问:“我们该如何为这个正在消逝的世界,继续说故事?”

作为历史上第一位出生于南极的女性,Marisa展出珍贵的家族照片与档案影像,记录她婴儿时期与父母在阿根廷基地生活的日常。她的创作与叙事,让观众理解到:即使是被视为“无主之地”的南极,也存在深刻的人文与历史痕迹。

与此同时,林嘉贞的影像作品则来自北极圈——在斯瓦尔巴群岛拍摄的静谧画面中,人类虽未现身,却处处可见其行为留下的足迹。两位艺术家的作品相互呼应,交织出一个深刻而迫切的问题:“我们该如何栖居于一片正在消逝的土地?”此次对谈深入探讨艺术家个人背景与全球变迁之间的交会、离散与迁徙的经验、生态毁损与文化延续共存等议题。

Marisa提到:“我们讲的不只是自己的故事,而是一代人的经验,是一种面对消逝、但仍渴望记住与传承的意志。”她们都希望让下一代知道,家园的定义,可以被重写;记忆与土地之间,也能建立一种更温柔而坚定的连结。◇

责任编辑:李维真