她是洛神一般的窈窕佳人,飘然而来,又翩翩离去。他却是垢面蓬首的赋闲文人,某天乘船往来于河道上,与那位女子邂逅。神女无心,文人却因为那惊鸿一瞥而倾心,陷入炙热的单相思中。

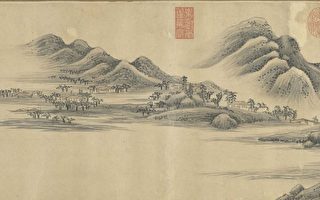

这里是姑苏横塘,胥河、京杭运河等水道交汇于此,形成四通八达的水上枢纽;向北直抵枫桥,可聆听寒山钟声;向南连通石湖,可游览翠堤风光;向东径入苏州城,可体验都市繁华。这里每天都有形形色色的人经过,上演着无数悲欢离合的桥段。北宋末年的大词人贺铸,便在横塘遇到一段刻骨铭心的恋情。年过半百、自负侠气的他,写出了一首柔情似水、愁肠寸断的词作《青玉案》:

凌波不过横塘路,但目送、芳尘去。锦瑟年华谁与度?月桥花院,琐窗朱户,只有春知处。

飞云冉冉蘅皋暮,彩笔新题断肠句。试问闲情都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。

词境赏析

同时代的黄庭坚,对《青玉案》评价甚高:“解作江南断肠句,只今唯有贺方回。”(《寄贺方回》)那么贺铸是如何在词中刻画断肠深情呢?

“凌波不过横塘路,但目送、芳尘去。”开篇化用曹植《洛神赋》中“凌波微步,罗袜生尘”的辞句,营造出亦真亦幻的朦胧妙境:一位天仙般的佳人偶然经过横塘小径,她步履轻盈,摇曳如莲,仿佛洛神踏着清波、从烟云深处走来。

神秘的女子,亦如神女可望而不可及,她不为任何人、任何风景驻足,她来无影、去无踪,词人刚刚目睹她的绝代风姿,又要怅然面对她的杳然背影。这位刚出场、就离去的佳人,这段尚未开始、就已终止的邂逅,飘渺如梦又透着淡淡感伤,与《诗经‧蒹葭》中“所谓伊人,在水一方”的情境相似,都表达了作者真挚的向往与恋慕之情。

词人为她魂牵梦萦、黯然神伤,恍然发觉自己孑然一身,不过是虚度光阴,那么佳人身边是否有人相伴?他不禁感慨:“锦瑟年华谁与度?”此句继续用典,化用李商隐《锦瑟》的“锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年”诗意。锦瑟外型华美,却音色哀怨,正如孤独之人,面对再美好的春光华年,也不过处于“良辰美景奈何天”的凄婉境地。

深情的一问,包含了与佳人共度余生的憧憬,以及无法相伴的感伤。他不禁想像,佳人大概幽居深院,和他一样难觅知音。正是:“月桥花院,琐窗朱户,只有春知处。”她居住的庭院,有月形的拱桥、满园的花海,她的闺阁,更有雕饰繁丽的绮窗,朱漆妆点的门户,然而精美高雅的居所只是表面浮华,只有多情的春天才能窥视主人内心的孤寂。

词人遥想佳人的生活,也在说自己的满怀愁情。因而过片写道:“飞云冉冉蘅皋暮,彩笔新题断肠句。”他徘徊于长满芳草的汀州,翘首等待佳人的踪影,直到暮色四合,这个愿望都未能实现。天上云卷云舒,自在飘飞,水泽烟波袅袅,暮色笼罩,呈现出哀婉迷离的意境。

“彩笔”一句,化用江淹梦笔的典故。南朝文人江淹,少年时梦遇仙人赠五色笔,因而文思泉涌;晚年又梦到郭璞索要此笔,从此“江郎才尽”。彩笔常用来比喻才思敏捷,词采华美飞扬,词人自负拥有彩笔,然而他久候佳人不至,也只能伤感地写下肝肠寸断的情词。

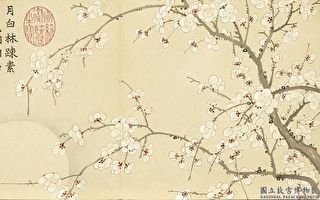

断肠之句,因情不知所起的愁绪而作,因而结句进一步书写愁情几许,愁为何物:“试问闲情都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。”词人的愁是一种“闲情”,因其“闲”,故而飘忽不定,却无边无际、无所不在。他以江南特有的风物形容愁绪,并且打破以往一物比喻一物的写法,用设问加博喻的修辞,将难以捉摸的愁情化作可观、可听、可感的事物。

这愁情是什么样的?应是一望无垠的如烟青草,随风飞舞的满城柳絮,还有梅子成熟时节的连绵细雨。词人选取的都是传统诗词常见的景物,然而他独运匠心,将三者置于一处,则组合成不可分割的完整意象,共同形容“闲情”之多、之深、之广。词人之愁是个体的,却弥漫于天地自然,能让每个人都有切身感受。这是愁的力量,更是词人“彩笔”才华的感染力。

《青玉案》以愁为线索,从邂逅的愁之缘起,相思与等待的愁之蔓延,再到吟咏的愁之抒怀,最后将愁具象化,情与景完美交融,演绎了宋词史上的愁之绝唱。

词人背后的故事

贺铸,字方回,是北宋末年一位最特别的词人。“立谈中,死生同。一诺千金重”,他能写豪气冲天的爱国词;“空床卧听南窗雨,谁复挑灯夜补衣?”亦能写情深义重的悼亡词。他矛盾而圆融,侠肝义胆又细腻长情,恣意游走在豪放与婉约的两端,其豪放直追苏辛,其婉约不输晏殊、欧阳修、秦观等词家。

《青玉案》堪称贺铸婉约词中的巅峰之作,更因为优美动人的结句,为他赢得“贺梅子”的雅号。其实,贺铸形貌高大奇特,自许“自负虎头相,谁封龙额侯”;性情任侠耿直,权贵豪族都不曾放在眼里。而且他出身武官世家,长年担任武职,是个不折不扣的铁血汉子。然而英雄气不掩儿女情,贺铸从世人调侃的“贺鬼头”变成了备受称道的“贺梅子”。

这段词坛轶事,还要从贺铸的挚友、同为北宋词人的李之仪说起。一个深夜,李之仪就寝时,突然叩门声大作。这位不速之客,正是贺铸。这段时间,贺铸常常到访,向李之仪倾诉自己对一位吴地女子一年之久的相思情。今晚也不例外,只是贺铸带来的是女子香消玉殒的消息。

贺铸伤感地说,他为吴女作词二首,并“储藏”了一升眼泪。他吟唱词作,一遍遍不肯停歇,声音极度悲怆,眼泪也滚滚而落。曾写下情词“共饮长江水”的李之仪,也是性情中人,对好友的悲剧非常理解和同情,因而他把这段故事的始末,记录在题跋《题贺方回词》中。

那是贺铸大约五十岁时,他辞去官职,隐居苏州城的醋坊桥外。他还在苏州盘门以南十余里的横塘,修建一座别墅,时常乘船往来于苏州城与横塘别业之间。某一天,贺铸在途中偶遇一位“宛转有余韵”的吴女。他不知道吴女的姓名、身世,却一见钟情,甚至打算下聘礼迎娶。他对吴女朝思暮想,盼望再次相逢,并且多次向李之仪吐露心事。连旁观的李之仪都感慨,就是笔记小说里的痴男怨女,都比不上贺铸的一往情深。

然而,贺铸迟迟没有付出行动,直到吴女意外亡故,留下永远的遗憾。究其原因,恐怕一是贺铸认为自己年老、貌丑、一事无成,非是佳人的良配。二是贺铸自丧妻后心灰意冷,总是蓬头垢面,不愿与外人交往,他面对这份突如其来的缘分,大概更多地感到徬徨无措。最终,这段缘分在贺铸的犹豫、纠结中悄然划上句点,他与吴女天人永隔。

贺铸为悼念吴女,作词二首,其中之一便是《青玉案》。这首词一经问世,就受到当时文人的推崇,并衍生出多首步韵唱和之作。《全宋词》留存百余首《青玉案》,其中就有二十多首唱和贺铸的作品,这几乎是前无古人、后无来者的诗词盛事。

苏轼垂暮之年,作词寄友人:“三年枕上吴中路。遣黄耳、随君去。”贺铸好友李之仪亦有词作:“小蓬又泛曾行路。这身世、如何去。”再如黄庭坚贬谪宜州,临行时和兄长黄大临互赠和词,黄大临词曰:“千峰百嶂宜州路。天暗淡、知人去。”黄庭坚词曰:“烟中一线来时路。极目送、幽人去。”另有名僧惠洪和词:“绿槐烟柳长亭路。恨取次、分离去。”

当然,还有一部分词评家认为,《青玉案》别有寄托。贺铸出身落魄贵族,一生郁郁不得志,这首词表面上描述一位美人从乍现到瞬间消逝的过程,深层内涵是抒发个人理想幻灭的苦闷与失落之感。然而无论哪种解读,都不妨碍后世对《青玉案》的喜爱,也让我们永远记住了,那段发生在横塘、曾经生发于贺铸心田的浪漫故事。

参考资料:《全宋词》《中吴纪闻》《姑溪居士前集》《能改斋漫录》等

点阅【品读宋词】连载文章。

责任编辑:林芳宇@#