维梅尔书信主题三联作 纽约弗里克收藏馆重聚

【大纪元2025年06月23日讯】(大纪元记者曾莲纽约报导)在整修后重新开幕的纽约弗里克收藏馆(The Frick Collection),以极具诗意与情感深度的荷兰画家维梅尔(Johannes Vermeer)作品为起点,策划了一场独特的展览——三幅以书信为主题的杰作首度并列展出,呈现维梅尔笔下关于爱、秘密与女性空间的深层描绘,更以技法高超的人物写实油画的方式,引导观众进入人物的内心世界。

今次特展以《维梅尔的情书》(Vermeer’s Love Letters)为主题,首次将收藏于荷兰阿姆斯特丹国家博物馆(Rijksmuseum)的《情书》(The Love Letter)、爱尔兰都柏林现代美术画廊(The Hugh Lane Gallery, Dublin)的《写信的女人与女佣》(Lady Writing a Letter with her Maid)与馆藏名作《女主人与女仆》(Mistress and Maid)齐聚一堂,在弗里克收藏馆全新装修的展览空间Ronald S. Lauder Exhibition Galleries与观众见面。展期自6月18日起,至8月31日。

自6月23日起,弗里克收藏馆将于星期一开放参观,将每周开放日由原本的五天延长为六天,开放时间为星期三至星期一,给予参观者更多的时间欣赏名作。(延伸阅读:弗里克收藏馆春季优雅重现 全新展厅抢先看)

300年前的书信往来 定格温情瞬间

这三幅画作皆围绕书信展开叙事,不仅体现17世纪荷兰女性情感世界的一隅,也彰显维梅尔独到的视觉语言与叙事手法。策展人之一、艺术史学者Dr. Robert Fucci在开幕讲座中指出,维梅尔绘画生涯所遗留下来的约35至37幅画作中,有六幅以书信为主题,可凸显“书信”在他创作中的核心地位。这次展览呈现的三幅,则各自诠释了女子“收到信”、“写信”、“等待信”的不同时刻,构成情感传递的三重奏。

展览的主轴作品《女主人与女仆》为弗里克收藏馆的镇馆之宝,是三者中尺幅最大的一幅,画中女主人正处于收信的关键瞬间,脸部被巧妙遮蔽,仅以手抚下巴的微动来传达内心波动。女仆则作为爱情通信的中介者,手中持信、欲言又止。这幅画不只刻划书信带来的情感张力,也以画面中的背景——曾为翠绿帘幕的深色墙面——暗示女主人所拥有的一个静谧、属于自我的内在空间。“在当时的社会背景下,女性能够拥有如此私密、属于自己的空间,是极为难得的。而这幅画中的窗帘,不仅象征了这种个人空间的建立,也压缩了画面空间,强化了那种内省、宁静与专注的氛围。”Dr. Fucci说。

Dr. Fucci表示,对比之下,现藏于阿姆斯特丹国立博物馆的《情书》则以一种“窥探者视角”来呈现画面。画面近半为一处昏暗的前景,观者被置于掀开帘幕的外侧房间,远远望见内室中一位女子接过信件,膝上还搁着一把象征爱情的西塔琴(cittern)。女仆一手叉腰,表情似带调侃,仿佛默默道出:“我就知道你在等这封信。”这种画中角色之间的机智互动,以及画外观众的“不速之客”身份,令画作充满戏剧张力与人情味。

第三幅《写信的女人与女佣》,则是来自都柏林国家美术馆的藏品。画中女主人正在伏案写信,神情专注,而女仆则静静站在一旁凝望窗外,为主人的沉思留出空间。地面上的一封揉皱的信、红色蜡封与封贴,隐约诉说着先前的一场情绪波动与书信往来的回应。这幅画不仅描绘了女性内在情感的构筑过程,也展现书信作为私密情感表达工具的文化意义。

三幅画中女仆的角色,皆超越传统次要人物的定位,成为情感流动的催化剂与见证者。她们是传递者、安慰者、默契的知情者——在不动声色间,贯穿了画中故事的前因后果。

Dr. Fucci认为,展览不仅是对维梅尔艺术的致敬,更是一场充满叙事与情感余韵的对话。透过这三幅画的并置,我们得以见证从写信、收信到沉思与等待的各个情感瞬间——那种期待中未明朗的喜悦、不安中的秘密交换,以及在书写与静默之间流转的情愫。维梅尔未曾将故事说尽,他给了观众无限填补空白的空间,让每一位站在画前的观者,既是旁观者,也是故事的延续者。

人物写实油画的独特表现力

欣赏《维梅尔的情书》展览,仿佛穿越时空,与300年前的人物对话,走进他们的内心世界。这些来自文艺复兴时期的经典作品,都属于人物写实油画。

在西方艺术传统中,油画始终占据着举足轻重的地位,而其中人物主题占了最主要的地位,不仅是技术的展现,更是艺术精神与价值观的载体。它讲求对自然物象的逼真再现,透过透视法、解剖学、光影明暗、材质描绘与情感表达等手法,将人物的内在与外在立体呈现,达至视觉与精神的双重真实。

传统写实人物画不仅追求形貌的逼真,更讲究人物内在情感与性格的细腻呈现。透视法的精准运用,使画面空间感真实立体;解剖学与人体结构的深入研究,让人物形象充满动感与张力;而最具画面诗意与精神深度的,莫过于光影的处理——画家透过光线的安排,营造出特定的氛围与情感张力,引导观者进入人物的内心世界。从文艺复兴至新古典主义,人物画不仅承载宗教与道德意涵,更蕴藏着人性的尊严与情操,成为画面中最具灵魂的核心。

维梅尔的一幅经典作品《戴珍珠耳环的少女》,巧妙地运用自然光源与晕涂法(sfumato)描绘人物肤质与情感,运用柔和的自然光投射于少女的面庞与服饰,少女的眼神微妙地流露出羞怯与好奇,整体画面安静却充满张力。这种宛如凝止时间的写实技艺,正展现了传统油画不仅在技术上精致入微,更能触及观者心灵,唤起深层的情感共鸣。

在现代社会,艺术的形式随着人类道德的变异和败坏,审美标准日益下滑,走向漫无标准的现代艺术。而历经百年保留至今的珍贵文化遗产,正如一盏明灯,照亮回归传统之路,成为人类找回艺术正统价值的重要参照。

在艺术创作的道路中,向古人学习并非墨守成规,而是汲取古人智慧,在对传统的尊重与继承之上,再透过当代艺术家的个人特质与时代意识,激荡出新的创作火花。有志于艺术的创作者,必能在传统与创新之间拿捏分寸,从古典精神中汲取养分,走出属于自己的独特风格。

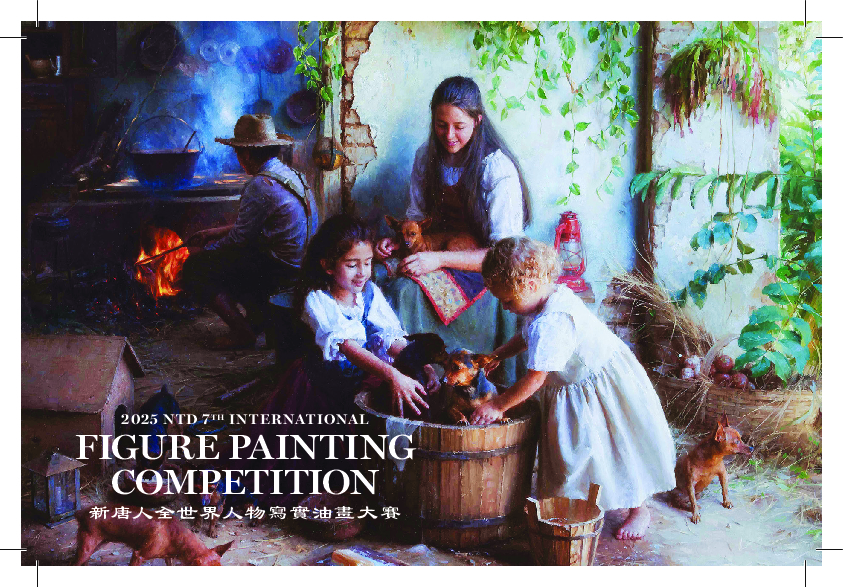

新唐人全世界人物写实油画大赛今年已进行至第七届,历届作品所展现的,正是鼓励现代艺术家找回纯善纯美的正统艺术价值,更是提供一个世界舞台,让创作者得以沉淀自我、淬炼技艺,在传统中寻找灵感,在艺术领域再创高峰。◇

推荐阅读:

责任编辑:李维真#