“以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”一代名君唐太宗求谏纳谏的故事流芳百世,其中以魏徵规谏的故事最为突出。唐太宗曾说:“魏徵规谏我的过失,不可一日不在我身边。”

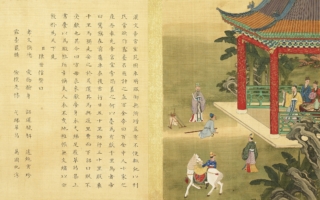

据《资治通鉴》记载,贞观八年,唐太宗聘娶隋朝通事舍人郑仁基的女儿为充华,充华是帝王妃嫔称号,唐朝后宫二品是九嫔,包括昭仪、昭容、昭华、修仪、修容、修华、充仪、充容、充华。

当时皇帝的诏书已经下达,册封使者即将出发,魏徵听说郑仁基的女儿曾经许配给士人陆爽,就立即上表劝谏。皇帝听闻此事,大为震惊,亲自书写诏书深刻地自我责备,命令停止册封。

房玄龄等人上奏称:“许配给陆家没有明显的凭证,盛大的典礼既然已经进行,就不可中途停止。”陆爽也上表说,起初并没有联姻的商议。

太宗对魏徵说:“群臣中或许有迎合我的人,但陆爽却也亲自述说,这是为什么呢?”

魏徵回答说:“他认为陛下表面上虽然舍弃了,但暗地里或许会加以责怪,所以不得不这样。”

太宗笑着说:“外面的人或许会这样想,朕的话难道不能让人们信服吗?”

《资治通鉴》还记载,中牟县丞皇甫德参上书说:“修筑洛阳宫使百姓辛劳,征收地租属于过度敛财,民间喜好梳高发髻,大概是被宫中风气所影响。”

唐太宗发怒了,对房玄龄等人说:“皇甫德参是想要国家不役使一个人,不收取一斗租税,宫女都不留头发,才合他的心意吗!”就想要治他诽谤、诋毁的罪名。

魏徵进谏道:“自古以来,臣子给君主上书若不激切,就不能触动君主的心,即使被视为‘狂夫之言’的批评,圣明君主也会从中择取合理之处,只希望陛下明察裁断。”

太宗说:“我要是治这个人的罪,那谁还敢再说话!”于是赏赐皇甫德参二十匹绢。

过了些日子,魏徵又上奏说:“陛下近来不喜欢听直言进谏,虽然勉强包容,却不像从前那般豁达大度了。”太宗于是更加优厚地赏赐皇甫德参,任命他为监察御史。

贞观十年,贤德的长孙皇后去世。皇后曾采集自古以来妇人得失之事,编成《女则》三十卷。长孙皇后驾崩后,宫司和女官们一起把《女则》呈奏给皇上。太宗看后悲痛万分,拿给近臣看,并说皇后的这本书足以流传百世,成为典范。

太宗说,“朕不是因不知道天命而做这种无益的悲叹,只是进入宫中后再也听不到规谏的话了,失去了一位贤良的辅佐之人,所以难以忘怀啊。”为此,他还听从于皇后谏言,让被遣回家的房玄龄恢复官职。

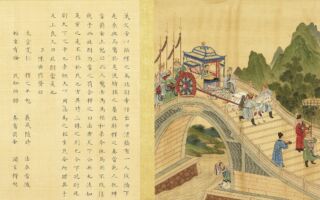

太宗对皇后思念不已,便在宫苑中建造了一座楼台来眺望昭陵,曾带着魏徵一同登上楼台,也让他眺望昭陵。

魏徵仔细看了看,说:“臣老眼昏花,看不见。”

太宗向他指示昭陵的方向,魏徵说:“我以为陛下在遥望献陵(唐高祖李渊的陵寝),如果是昭陵,那我早就看到了。”

太宗流下了眼泪,为此拆毁了这座楼台。

君臣互信 内外无私

《贞观政要》记载,贞观十年,魏徵上疏说:“臣听说治理国家的基础,在于道德和礼教;国君地位的保障,只在于诚实信用。诚实信用树立以后,臣子对国君就没有二心,德行礼义形成后,边远的人民就会前来归顺。由此可见,德行、礼义、诚实、信用是国家的纲领,贯穿于君臣、父子间,一刻也不能废弃。(臣闻为国之基,必资于德礼,君之所保,惟在于诚信。诚信立则下无二心,德礼形则远人斯格。然则德礼诚信,国之大纲,在于君臣父子,不可斯须而废也。)

“没有信誉的言语,没有诚意的法令,对国君来说会败坏道德名声,对百姓来说会招致杀身的危险。即使在颠沛流离的环境中,有德有才的君子也不会那样做。”

魏徵还直言:“贞观初年,陛下听到好的意见就惊喜赞叹,随后八九年间,仍然乐于接受意见。但从那之后,陛下您渐渐讨厌直言,有时即使勉强接受,也不像早年那般豁达大度了。国君能对臣子尽到礼义,臣子就会为国君竭尽忠诚,关键在于内外无私,君臣之间互相信任。国君不信任臣子就无法驱使臣子,臣子不信任国君就不能服侍国君,可见‘信’是多么重要!”

魏徵指出,要想让君子小人是非分明,必须用仁德来安抚他们,用诚信来对待他们,用仁义来劝勉他们,用礼仪来节制他们。然后表扬善行,摒除劣迹,谨慎处罚,明白赏赐。如果这样做,小人就会无法施展他们的邪佞,君子才能自强不息,无为而治的局面哪里还会遥远呢?

他还说,如果表扬善行却不能发扬善行,摒弃劣迹却不能杜绝恶行,有罪过的人得不到惩罚,有功劳的人得不到奖赏,那么国家危亡之期,也许保不久就要到来,要想永远使子孙后代享受昌盛国运、永享太平,还有什么指望呢?

唐太宗看了奏疏,感叹道:“如果不遇到魏徵,我怎么可能听到这样的话呢?”

贞观十七年(643年),魏徵去世后,唐太宗难过地说:“夫以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。朕常保此三镜,以防己过。今魏徵殂逝,遂亡一镜矣!”

意思是,用铜制成镜子,可以端正自己的衣帽;用古史作镜子,可以知道朝代的兴衰;用人作为镜子,可以知道自己的过错得失。我经常保存着这三面镜子。现在魏徵去世了,我少了一面镜子。

唐太宗励精图治,知人善用,带领群臣开创了贞观盛世。他以诚信治国,正本清源,君臣一心,广纳谏言,他与魏徵君臣相知的故事也成为流传千古的佳话。@*#

责任编辑:王愉悦