理论与实践 相辅相成

帝王将相、才子佳人、卿士庶人、黄童白叟皆爱书法,唐代书艺的繁荣鼎盛,也是理论和实践的相辅相成,不断地探索创新……众派纷呈,风格各异,名家辈出,书法理论家功不可没。比如欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿等都有自己的书法经验总结。不过,唐代最著名的书法理论家是孙过庭和张怀瓘。

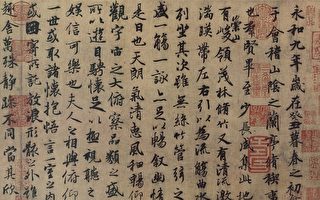

孙过庭(646年—691年),字虔礼,他擅长书法,工楷书、行书和草书,尤其是他的草书学习王羲之,笔法精熟,在唐代首屈一指,陈子昂为他写的墓志铭曰:“君之遗翰,旷代同仙”。孙过庭不仅是书法家,还是具有重大意义的书法理论家,他撰写的《书谱》为中国的书法理论奠定了基本框架。他提出学书要先博涉而后专精,应该篆、隶、楷、草四体融合兼取其长,首次釐定了书法的艺术功能,主张书法审美应“兼美”“博涉”“不激不厉,风规自远”。这些言之有物、透辟精到的书论给后学者的教益良多,明末收藏家孙承泽赞叹:“孙虔礼之《书谱》,天真潇洒,掉臂独行,无意求合,而无不宛合,此有唐第一妙腕”。

张怀瓘(生卒年不详)开元年间,拜翰林院供奉,迁右率府兵曹参军。写有《书议》《书断》《书估》《画断》《评书药石论》《六体书论》《论用笔十法》《玉堂禁经》《文字论》等书学理论著作。其中开元十二年完成的《书断》是中国书法史上最有名的理论著作之一,阐述了古文、大篆、籀文、小篆、八分、隶书、章草、行书、飞白、草书10种书体之源流,以神、妙、能三品论书,并对自古以来120多位书家进行了评价。

以道家思想为主旨的张怀瓘认为“天质自然”是书法的最高境界,书法艺术的审美创造必须深刻体察云霞聚散、雷电星月的变化、“自然之功”“造化之理”。在《书议》中,张怀瓘明确提出“风神骨气者居上,妍美功用者居下”的审美主张,堪称波澜壮阔、气象万千的盛唐美学的理论核心。

李邕(674年—746年),字太和,唐朝书法家。曾任北海郡太守,人称李北海。

李邕为行书碑法大家,书法风格奇伟倜傥,李后主说:“李邕得右将军之气而失于体格。”《宣和书谱》说:“邕精于翰墨,行草之名由著。初学右将军行法,既得其妙,乃复摆脱旧习,笔力一新。”传世碑刻有《麓山寺碑》《李思训碑》等。

李邕工文,尤长碑颂。善行书,变王羲之法,笔法一新;并继李世民《晋祠铭》后以行书书写碑文,名重一时。其书风豪挺,结体茂密,笔画雄劲。他提倡创新,继承和发扬古代书艺。

杜甫的《奉赠韦左丞丈二十二韵》一诗,回忆自己年轻时的意气风发,云:“甫昔少年日,早充观国宾。读书破万卷,下笔如有神。赋料扬雄敌,诗看子建亲。李邕求识面,王翰愿卜邻。”“李邕求识面”,说明杜甫很早就得到了李邕的赏识。

杜甫《八哀诗‧赠秘书监江夏李公邕》

忆昔李公存,词林有根底。声华当健笔,洒落富清制。

风流散金石,追琢山岳锐。情穷造化理,学贯天人际。

干谒走其门,碑版照四裔。名满深望还,森然起凡例。

李阳冰生于唐玄宗开元年间,他善词章,工书法,是继李斯之后复兴篆书的大家。颜真卿所书之碑,多请李阳冰用篆书题额,世称“双璧”。吕总《续书评》谓:“阳冰篆书,若古钗依物,力有万钧。”《述书赋》曰:“劲利豪爽,风行而集,识者谓之苍颉后身。”人称“笔虎”。北宋书法家朱长文将他与张旭、颜真卿并列归于神品。

李阳冰现存的碑刻作品稀少,如《怡亭铭》《般若台记》《颜家庙碑额》等,其代表作《三坟记》线条婉转圆劲,在法度之外还有具备一种意态,“法中有意”就是李阳冰篆书的特色。

李白晚年投奔在当涂任县令的族叔李阳冰,李白在病榻上将自己的诗文草稿交给李阳冰,请他编辑诗集并作序,这就是著名的《草堂集序》。

颜真卿(709—785年),字清臣,唐代中期杰出书法家,大唐著名的忠臣。开元年间中进士,历任监察御史、殿中侍御史,因受宰相杨国忠排挤,出为平原(今属山东)太守,故世称“颜平原”。

天宝十四年(755年),安史之乱爆发,河朔等地均被攻陷,独有平原坚守不降。颜真卿又联络各地起兵抗击,被河北十七郡推为盟主。合兵三十万,致使安禄山不敢急攻潼关。(其侄子颜季明和堂兄颜杲卿先后被俘遭杀。)肃宗即位,拜颜真卿为太子太师,封鲁郡公,因此人称“颜鲁公”。

德宗建中四年(783年),淮西节度使李希烈叛乱,奸相卢杞推荐颜真卿前去宣慰劝导。明知是政敌挖的陷阱,但他以社稷为重,义无反顾地亲赴敌营,晓以大义。无论怎样威胁利诱,颜真卿都坚贞不屈,视死如归。最后被缢杀,终年77岁。

大唐书魂

颜真卿淳厚笃实,刚正磊落,从不阿谀权贵,屈意媚上。字如其人,其书法也方正敦厚,沉着雄浑,骨力遒劲而气概凛然,犹如恢宏的盛唐气象,与他忠烈悲壮的一生契合,是书法美与人格美结合的典范。他的书体被称为“颜体”,与柳公权并称“颜柳”,有“颜筋柳骨”之美誉。在书法史上,颜真卿是继二王之后成就最高,影响最大的书法家。宋《宣和书谱》:“鲁公平生大气凛然,惟其忠贯日月,识高天下,故精神见于翰墨之表者,特立而兼括。忠臣烈士,道德君子,端严尊重,使人畏而爱之。”

其楷书与欧阳询、柳公权、赵孟頫并称“楷书四大家”。代表作有《千福寺多宝塔碑》《东方朔画像赞碑》《争座位贴》《麻姑仙坛记》《大唐中兴颂》等,其行书《祭侄文稿》被誉为“天下第二行书”。

颜真卿开创了雄浑厚重、大气磅礴的楷书审美范式,这种正大气象与盛唐雄风相契合,树立了唐代楷书的典范。

劝学 颜真卿

三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。

颜真卿的《劝学》诗,符合历代儒家的劝学思想,家喻户晓,深受后人欢迎。

相关评论

苏轼:①诗至于杜子美,文至于韩退之,画至于吴道子,书至于颜鲁公,而古今之变,天下之能事尽矣。(《东坡题跋》)②颜鲁公书,雄秀独出,一变古法,如杜子美诗,格力天纵,奄有汉、魏、晋、宋以来风流,后之作者,殆难复措手。(《论书》)

周星莲:近又见得颜鲁公书最好,以其天趣横生、脚踏实地、继往开来,惟此为最。 (《临池管见》)

柳公权(778年—865年),字诚悬,唐朝京兆华原(今陕西耀县)人,大书法家。他29岁中进士,后因书法受唐穆宗拔擢,官至太子少师,世称“柳少师”。

柳公权学习晋唐诸家之长,但惟悬瘦笔法,自成一格,被世人称之为“柳体”。 均匀而瘦硬,严谨而峭拔,清劲遒美。唐穆宗曾问柳公权用笔之法,公权答:“用笔在心,心正则笔正。”这句名言被后世传为“笔谏”佳话。其代表作有《李晟碑》《玄秘塔碑》《金刚经》等。

柳公权前后经历了李唐宪宗、穆宗、敬宗、文宗、武宗、宣宗、懿宗七朝,享年88岁,是书法史上唐代晚期的著名书法家。他的人品也极似他的书法艺术风格,铁骨铮铮。

(柳体楷书强调“中宫紧凑,气势外包”。其中“中宫紧凑”是指在结字时字型笔画较为贴近,气势外包则是指笔画骨力遒劲,形成一种视觉冲击。)

(竖弯钩弧度小,接近竖钩,使结构内紧外松)

(横折弯钩弯曲幅度大,内收而外拓)

柳体将唐人楷书对法度的严格要求推到了极致,笔画的精细入微、结构的严谨规矩都无人可比,从而成为“唐楷书艺术的最后完善者”。此后中国书法史上再也没有人创造出新的楷书书体。

唐诗人中,雅善书法者不乏其人,可惜墨迹鲜有流传。

贺知章与书法大师张旭为姻亲,两人常一起出游,饮酒挥毫。贺知章的草书《孝经》十七世纪后半期传入日本,明治年间由近卫家进献王室。

《上阳台帖》为李白书自咏四言诗,是李白唯一传世的书法真迹。雄浑飞动,烂漫生姿,收放自如,错落有致,谪仙也!

郑虔(691—759)唐朝著名诗人、画家、书法家,与李白、杜甫交游。曾任“广文馆博士”“台州司户参军”,人称郑广文、郑台州,是台州教育启蒙人。学术思想上,郑虔政治敏锐,卓识不凡,在军事、医学和博物等方面都有开拓,且素养卓然,诗、书、画被唐玄宗称为“郑虔三绝”。

《张好好诗》是杜牧唯一的传世墨迹,诗情与笔墨俱佳,真切动人。

《宣和书谱》评杜牧书法:“气格雄健,与文章相表里。”

僧人道士中,书法家也多。抄写佛经的经生,端正匀稳的小楷,一丝不苟,心平气和。那些摩崖石刻、刻碑的工匠们,了不起的民间高手!唐代书法的整体水准正体现在无数默默无闻者的精诚所至。

大唐文化对东亚周边国家影响深远,来自日本、朝鲜半岛的遣唐使携带大量的书画、佛经、碑刻字帖回国。

责任编辑:林芳宇@#