【品读宋词】黄鹂飞过蔷薇 他与春天作别

每逢立春,古时候的民间都会举行特别的迎春仪式,比如吃春饼、打春牛、祭土神,祈求一整年的五谷丰登、六畜兴旺。到了暮春时节,人们才恍然发觉,春天的脚步为何这般匆匆,美好的时光为何如此短暂?

“自是春来不觉去偏知。”敏感多情的文人,用自己的方式与春作别。唐朝的贾岛彻夜不眠,与春共守良宵:“共君今夜不须睡,未到晓钟犹是春。”宋代的欧阳修亭前赏花,记录暮春美景:“游人不管春将老,来往亭前踏落花。”就连女词人朱淑真,也要在雨天把酒,与春饯别:“把酒送春春不语,黄昏却下潇潇雨。”

北宋文人黄庭坚,则像痴情的恋人不断追寻春的踪迹。他蓦然发现,黄鹂飞走了,蔷薇开满花架,春天真的无法挽回地远去了。幸好,他还能保存着惜春之心,欣赏眼前景致。他用一首《清平乐》,讲述这一段心路历程:

春归何处,寂寞无行路。若有人知春去处,唤取归来同住。

春无踪迹谁知?除非问取黄鹂。百啭无人能解,因风飞过蔷薇。

词境赏析

春光灿烂,是一年的初始,也是最繁盛、多彩的风景。春天,仿佛人的青春岁月。古人爱春天,爱它的莺飞草长、万紫千红,爱它的薰风细细、烟雨濛濛,也爱透过春天映照出的最美好的自己。这首《清平乐》,以寻春为线索,表达词人对春天的无限眷恋,也委婉地寄托对个人身世命运的感怀。

“春归何处,寂寞无行路。”开篇即饱含深情地向天地发问,春天归往何处?然而词人四处奔走,寻找春的身影,都找不到春天的任何痕迹。这里的“寂寞”是沉寂、清静之意,属于春天的美景逐渐消逝,天地万物在词人眼中都变得黯淡沉静了。

其实一年四季皆有美景,只是词人钟爱春天,才无心观赏其它风景。“寂寞”的外在世界,恰恰是他伤春、惜春的内心情感的写照。这两句采用设问修辞,问得深沉,答得惆怅,仿佛让人看到词人在山水、乡野间踽踽独行、寻寻觅觅的孤独背影。

词人不肯放弃,抱着一丝希望,向世人询问:“若有人知春去处,唤取归来同住。”如果有人知道春天去了哪里,就把它唤回来,和我们长长久久在一起吧!从寻春归处,到邀春同住,词人明知春的逝去非人力可挽回,依然发出真挚的呼唤。词句中的情感分量逐渐加重,愈显词人对春天深切的怜爱。

整个上片,浅显明白如话,胜在用情真挚、构思奇特。春天离去,词人将它视作一个返还家园的旅人;词人希望与春同住,把它当作不可或缺的知己佳友。词人没有直接描写春天如何美丽可爱,而是将无形的春天也化作有形、有情之人,并通过层层问答,表达对春天的挽留。

“春无踪迹谁知?除非问取黄鹂。”过片紧承词意,因春天无处可寻、又无法唤回春天,词人只得无奈地承认“无可奈何春归去”的现实。他带着渴望而又遗憾的心情,感叹世间还有谁能知晓春天的踪迹?读到前句,似乎已是山重水复,词人必须与春天彻底告别,然而后句峰回路转,他告诉读者,除非向黄鹂鸟询问。

黄鹂作为候鸟,是春天的象征。而它明黄的羽衣、清脆的鸣声,则是春日风光中最鲜活生动的元素。黄鹂鸟一出现,人们就知道春天来了。黄鹂一旦杳无踪影,就是到了春末夏初时节。它总是与春天相伴而来,相携而去,或许就是最了解春天的生命了。于是,词人将寻春的希望寄托于黄鹂。

在古诗词中,黄鹂鸟已成为经典意象,比如“两个黄鹂鸣翠柳”“上有黄鹂深树鸣”,用黄鹂的色与声,尽情展现春天的鲜活色彩与勃勃生机。但是在词人寻觅春天、挽留春天的徬徨心境下,黄鹂鸟的鸣叫声也透露着忧伤的意味。

“百啭无人能解”,黄鹂鸟千啼百啭,仿佛在急切地向人们传递什么讯息;它们又像是对词人留恋春天的拳拳心意毫无感知,只是自顾自地啼叫。毕竟词人不通鸟语,对黄鹂为何啼鸣、为谁歌唱也就不得而知了。刚刚升起的一点希望又破灭了,词人经过一番努力,仍然没有找到春天,情感再次陷入低谷。

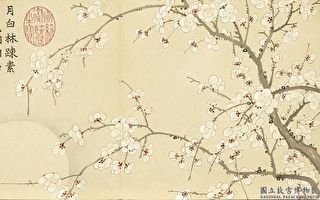

在迷茫怅然的心情中,忽而一阵微风吹过,黄鹂鸟借风势展翅高飞。词人顺着它飞翔的轨迹,蓦然望见一片娇艳的粉红花海,原来是暮春的蔷薇花盛开了。《群芳谱》载,蔷薇开时“连春接夏,清馥可人”。黄鹂飞走,说明春天已尽;蔷薇花开,预示夏天将至。词人不著一字,就传达出春天真正离去的讯息,而他留住春天的希望,似乎也彻底破灭。

词人带着几分幽怨的心情吟唱结句:“因风吹过蔷薇。”整首词在“飞红万点愁如海”的氛围中收束。然而词人描绘的画面,是随风拂动的繁花,带给人的愁绪虽然宽广如海,却并不沉重。毕竟暮春的缤纷花海,依然属于春天,与其沉溺于伤感,不如停下脚步享受春天给予世间的最后美景,这才是对春天最真诚的怜惜吧!

词人背后的故事

宋代庆历五年(1045年),一个传奇孩童诞生在江西修水县双井村的黄氏宅院。黄氏的来历自然不简单,其远祖可追溯至西汉的丞相黄霸,唐宋以来则涌现几十位进士、能臣,是真正的诗书传家的世宦望族。孩童出生之时,他的父亲黄庶从远古圣贤中,以皋陶的字,为他取名黄庭坚。

待其年长,黄庶为他取字鲁直。宋真宗时期,名臣鲁宗道敢于犯颜直谏,多次提出整顿吏治的建议,宋真宗深受感动,大书“鲁直”二字于金殿墙上,彰显其刚正忠勇的美德。黄庭坚也不负家族厚望,小小年纪就是聪颖过人的神童。读书几遍即能背诵,书架上的藏书,没有他不知道的内容。他的舅舅李常因此惊喜地称赞他有“一日千里”之才。

果然,黄庭坚五岁诵六经,七岁作绝句。一首《牧童诗》曰:“多少长安名利客,机关用尽不如君。”隐隐表达淡泊出尘之志。八岁又为进京赶考的邻居作赠别诗,结尾暗藏玄机:“若问旧时黄庭坚,谪在人间今八年。”唐朝的诗仙李白,素有“谪仙”之誉,黄庭坚自许“谪仙”,恐怕不仅仅出于对文学天赋的自信,或许他真的在借诗歌讲述自己的身世呢!

黄庭坚成年后,继承家族之志,走上科举入仕之路,为“双井黄氏”再添荣耀的一笔。不过,黄庭坚和大多数才华横溢的文人相似,在官场久历坎坷、饱经沧桑。黄庭坚与苏轼交游、唱和,是著名的“苏门四学士”之一;在地方做官时,他从百姓利益出发而反对新法推行。他的种种言行,被朝臣视为“旧党”,因而在党争风波中,他和苏轼等好友一样,接连遭到诬陷、贬谪的磨难。

“平生个里愿杯深,去国十年老尽少年心。”(《虞美人》)这是黄庭坚在人生末年,回顾往事而写下的身世感怀。宋哲宗绍圣二年(1095年),到宋徽宗崇宁四年(1105年)去世,黄庭坚经历了先后三次、长达十年之久的贬谪生涯。

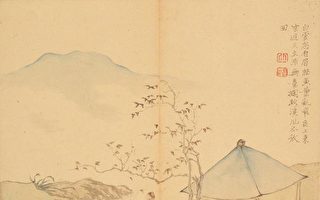

绍圣二年,五十岁的黄庭坚,初尝迁谪滋味,在黔州(今重庆彭水县)谪居三年;元符元年(1098年),再贬戎州(今四川宜宾)三年;崇宁二年(1103年),第三次被贬至更遥远的宜州(今广西宜州)。

这期间,黄庭坚客居异乡,面对穷山恶水和年老体弱的双重考验。然而经过十年磨砺,他的心境从“万里投荒,一身吊影,成何欢意”(《醉蓬莱》),逐渐转变为“平生本爱江湖住,鸥鹭无人处”(《虞美人》)。苦难中,黄庭坚越发超脱、放旷,其艺术功力越发精纯、深厚。在诗歌领域,他是江西诗派的开山之祖;书法领域,他与苏轼、米芾、蔡襄并称“四大家”。他是一位全才型文人,可与苏轼齐名,又因两人师生兼知己的情义,后世并称两人为“苏黄”。

与诗歌、书法的成就相比,黄庭坚的词却受到很大争议。推崇者认为:“今代词手,惟秦七(秦观)、黄九(黄庭坚)耳。”(陈师道《后山诗话》)贬抑者认为:“黄九于词,直是门外汉。”(陈廷焯《白雨斋词话》)

无论黄庭坚的词究竟如何,他的《清平乐》却好评如潮,不仅是黄庭坚本人的最上上之作,在两宋词作中,亦是别具一格的佳作。这首词作于宜州时期的崇宁四年(1105年),也就是黄庭坚去世的那一年。

结合黄庭坚一生遭遇,他是才华天纵的谪仙,投身滚滚红尘六十年。当他走向生命的尽头,那一句“春归何处”,是问天地,亦是自问。生命去向何方,是否能回归天国家园?当发现春天已经无法挽留,黄庭坚便在黄鹂鸣、蔷薇开的风景中,淡然与春作别,平静地走向生命的归途。

参考资料:《山谷词》《宋史》等

点阅【品读宋词】连载文章。

责任编辑:林芳宇@#