在台湾、闽南一带俗称黄历七月为“鬼月”,传说七月一日“开鬼门”、七月三十为“关鬼门”,七月十五日为“七月半”,各地方可见“普渡”孤魂野鬼的祭拜,这些习俗的来源为何呢?我们怎样对待“鬼月”呢?

七月十五中元节的起源

说起黄历七月的民间祭祀,是以七月十五日中元节这一天为代表。在唐代民俗中已经很重视“中元”,“大历四年七月十三日敕,七月十五日,前后各一日,宜准旧例休假”(《唐会要‧卷八十二》)。唐代《岁华纪丽》说:“道门宝盖献在中元,释氏兰盆盛于此日,地官考校之元日,天人集聚之良辰。”在这一天道教做醮斋祭,佛教做盂兰盆斋会,同时一般家庭也在这一天祭拜祖先。但是,当时并没有“鬼月”、“鬼节”之说,即便到了中元节祭非常兴盛的两宋,也没有在民俗志中留下这样的说法。

到了清代中元节俗清淡了,“中元不为节”仅“中元日例有盂兰会”放河灯、“中元日各寺院制造法船,至晚焚之”(《燕京岁时记》)。那么中元节是怎么和现代人的“鬼月”、“鬼节”之说发生连带的呢?

我们从民俗志和文献记载中,看到中元的民俗信仰中的供奉、斋醮和祭祀活动,恰恰都和已故先人、孤魂、亡灵有关。追溯来源,中元节的民俗至今已经有一二千年的历史了。

中元祭到“鬼节”的联想

道教说,玉帝任命三官——天官、地官和水官,负责考察众生善恶。明代徐道编撰《历代神仙通鉴》记载,从北魏时开始传说三官会在生日这一天赐福下界。黄历七月十五日是地官生日,称“中元节”,地官在此日赦罪是为了激起地狱中鬼囚的向道之心;得到地官赦罪的鬼魂可以在黄历七月返人间得到香火和施食。各地的“中元祭”分散在七月中,这也显现人间“中元普渡”的一层善心的意涵。

在《太上洞玄灵宝三元玉京玄都大献经》(成书于南北朝)中记载着,一切众生的善恶在神界都有纪录,三官考察众生的功过,分毫不差;而透过道教仪式祈求神界超度,能否得到赦罪必须得到地官的认可:

“一切众生,生死命籍,善恶簿录,普皆系在三元九府,天地水三官,考校功过,毫分无失。……玄都献法,拔度先亡,……唯中元地官。”

宋人非常重视中元,南宋吴自牧的《梦梁录》提到,七月十五日是“中元地官赦罪”的日子,各道观举行普渡法会,为生者祈福、替亡魂超度。宗亲、富贵家族也会在家中设坛做法事,或设斋饭请僧人念经作法事,为在世者祈福,为孤魂超度。

传说地官降世为上古的舜帝,他事亲至孝,所以中元节这一天也叫“孝子节”,民间就在这一天祭拜祖先。南宋周密《武林旧事‧中元节》记载当时中元节俗,一般家庭在这一天祭祖,准备的祭品有新收的米、新制的酱料、经衣纸钱、应时水果、彩缎、面饼儿。在这一天民间十之八九都吃素,卖肉的屠户也会罢市。有的在家祭祀,也有的到坟地拜扫。后来中元节的祭祀从自家先人遍及对一切孤魂野鬼的普渡。“中元节普渡”表现了悲悯孤魂野鬼的精神。

盂兰盆会与“鬼节”的联想

据南宋《佛祖统纪》记载,在中国最早设盂兰盆斋的是南朝的梁武帝。他在南梁大同四年(公元538年)在京师健康同泰寺(现在南京鸡鸣寺)设盂兰盆斋供养佛僧,之后每年的七月十五又普施到其它寺院。梁武帝萧衍信奉佛教,曾三次舍身同泰寺。他设盂兰盆斋供养佛僧表现了他虔诚的信仰。先说“盂兰盆”(梵语UIIambana”的音译)本意“救倒悬”之苦;“倒悬”乃是形容人堕入饿鬼道和地狱的痛苦。“盂兰盆”到了中土,成了一种有形的宝盆用以供献佛僧。

设盂兰盆斋在南北朝已经很普遍,当时民俗志《荆楚岁时记》记载,在七月十五日,“僧尼道俗,悉营(盂兰)盆供诸仙”。北齐颜之推(公元531~590年后)嘱咐子女说若思报恩,可“有时斋供,及七月半盂兰盆”(《颜氏家训‧终制》)。唐朝时,盂兰盆会蔚成风气,唐孙思邈《千金月令》说:“七月十五日营(盂兰)盆供寺为盂兰会。”唐代时皇帝每年都送盂兰盆献供长安西明寺、慈恩寺等庙寺,送盆的有专门的官人。(见《法苑珠林‧卷六十二》)

“盂兰盆节”的文化元素来自天竺的佛教。西晋时,自月氏东来的竺法护翻译的《佛说盂兰盆经》,将“目犍连地狱救母”的故事传入了中国。到了宋代,在中元节说《佛说盂兰盆经》、演《目莲地狱救母》非常兴盛。

相传目犍连(目连)的母亲因为生前做了许多坏事造下大恶业,死后堕入饿鬼道,什么食物到了嘴边立时化为火炭。目犍连虽然修成了大神通,可是也救不了母亲亡魂。他得到佛陀教示,在七月十五日众僧解夏(结束夏安居精进团修)的这一天,以盂兰盆供养十方僧众,借助他们的功德之力,终于救了他的亡母之灵脱离无尽苦海。事后,目犍连请示佛陀:“凡是有俗弟子想表达孝心,是否也可以设盂兰盆供养?”得到佛陀“这是大善之举”的肯定。后来,这个习俗流传开来,成为七月十五的重要佛教仪式。

七月十五日设盂兰盆供养佛僧是佛教的信仰,同时也是一种孝道信仰,因为仪式作法源起于“目犍连地狱救母”,使得这佛教节日仪式自然而然也和地狱、“鬼节”容易产生联结。

古代中元节民俗与“鬼节”有联节吗

到了宋代,佛教的盂兰盆斋供奉、道教的斋醮拔孤救度孤魂都是中元的重要行事,同时,这一天也是一般人家祭祖展孝道的日子。宋代时三教合流的中元文化节景在风俗志中留下了鼎盛的纪录。

以下来看看北宋《东京梦华录》和南宋《梦梁录》记载的中元节俗,主要表现在下述几个方面:

• 祭祀祖先:民家在中元祭祖,秋收完成告慰祖先。在祭桌脚上,装饰着麻谷,洋溢丰收心意。

• 拜扫坟所,设普渡醮祭祀亡灵、超渡孤魂:民家在“城外有新坟者,即往拜扫”;“诸宫观设普渡醮……宗亲贵家有力者,于家设醮,饭僧荐悼(做佛事悼念死者),或拔孤魂(超渡孤魂)”。朝廷礼部掌管祭祀的祠部“设大会,焚钱山,祭军阵亡殁(者),设孤魂道场”;宫中派出车马,前往历代皇陵祭享,前往诸王和妃嫔坟所祭祀。后宫颁赐钱财,由内侍到龙山放万盏江灯,以光明普照,祈福天下。

• 架盂兰盆焚冥钱:市集广场高高架起盂兰盆架,“以竹竿斫(砍)成三脚,高三五尺,上织灯窝之状,谓之盂兰盆”,上面挂搭衣服和冥钱,在盆上焚烧。

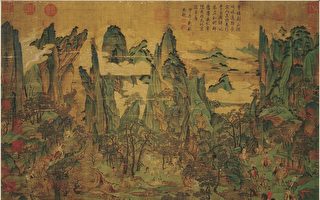

• 连续多日搬演杂剧《目连救母》:集市戏棚瓦舍里,从七夕一过便开始搬演《目连救母》杂剧,一直到七月十五日。人潮汇聚的热闹处,除了卖小吃,也卖《尊胜目连经》。

由上可见,到了宋代中元节民俗显然是唐代中元节精神内涵的盛大表现,主题核心都是一致的。

中元节信仰与对应“鬼月”之道

从南北朝到宋代,七月十五中元节不见“鬼节”的叫法,到了明代的《帝京景物略‧卷二》才看到“岁中元鬼节,放灯”一说,以及“新昌(地名)戴九玄(人名)七月十五夜观河灯”的一首诗,此外并无其它有关中元节的记载。而同样是明代风物志的《宛署杂记》中并没有中元节“鬼节”或“鬼月”的记载。

南北朝到宋代的中元节俗内涵发扬了善良的信仰,发挥慈悲普渡的精神,从祭祀亲族先祖扩及超度地狱孤魂。尽管世上有不少善良的人但愿地狱中孤魂野鬼也能得到救度,然而中元节相关的传说告诉我们,世上一切众生的善恶在神界都有纪录,三官考察众生的功过,分毫不差,能否得赦,首先要看当事人自己有无向道之心。从“目犍连地狱救母”的故事中我们知道,一个具有大神通的孝子也无法从地狱苦海中救出恶业满盈的母亲亡灵,而能得广大佛僧功德之力济助者又能有几人呢?!

面对“鬼月”,谨慎自己的一思一言一行,向善自修善果,慈悲无私对待世人众生!那么“鬼月”也是我们离“恶业”造“善果”的超越时空!

@*#

责任编辑:李梅